George Church schafft neue Lebewesen im Labor. Kann er damit sogar das Klima retten?

Ein Interview.

Ist Natur noch Natur, ist Wildnis noch Wildnis, wenn der Mensch entscheidend eingreift? Sicher, das hat er immer schon getan. Hat Wege und Ackerflächen angelegt, Tiere domestiziert, Flussläufe geändert, ganze Inseln geschaffen. Die synthetische Biologie jedoch geht noch einen Schritt weiter: Statt nur Gestalt oder Verhalten zu verändern, geht es nun darum, Organismen ganz neu zu schaffen. Zellen werden zu Schaltkreisen, geschaffen am Reißbrett; mit Methoden des sogenannten Gene Editing werden Gene hinzugefügt, ausgeschaltet oder verändert. Lebte Mary Shelley im 21. Jahrhundert, sie würde ihre Geschichte von Frankenstein wohl um die Methoden des Chemie- und Bio-Engineering herum spinnen.

Für die synthetische Biologie gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, vor allem die Medizin setzt große Hoffnung in die Methoden. Auch im Kampf gegen die sinkende Artenvielfalt und den Klimawandel wird die synthetische Biologie bereits eingesetzt.

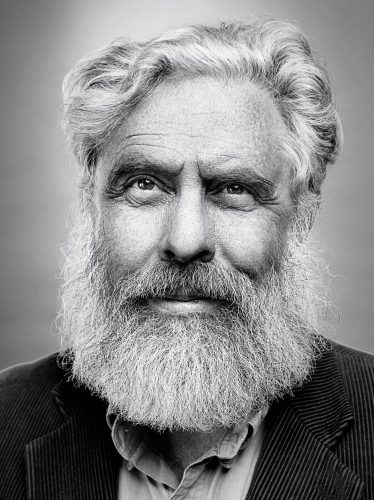

Ein Pionier des Gene Editing und einer der größten Verfechter der synthetischen Biologie ist George Church. 1954 in Florida geboren, studierte Church Zoologie und Chemie an der Duke University. Beim ersten Versuch einer Doktorarbeit flog er von der Uni, wegen zu schlechter Leistungen. 1984 erwarb er den Titel in Biochemie und Molekularbiologie schließlich doch – an der Eliteuniversität in Harvard. Heute zählt er zu den renommiertesten, aber auch umstrittenen Forschern seiner Zunft. Seit über vierzig Jahren treibt er die Wissenschaft voran – und verschiebt kontinuierlich ihre Grenzen: Er entwickelte mehrere Techniken zur DNA-Sequenzierung, war an der Entwicklung der CRISPR-Gen-Schere beteiligt, er hält dutzende Patente, gründete 2006 das Personal Genome Project und mehr als 20 Firmen. 2015 gelang es ihm und seinem Team des Church-Lab, Gene des längst ausgestorbenen Wollhaarmammuts in das Genom eines Asiatischen Elefanten zu kopieren. Aus Spaß? Getrieben vom Größenwahn eines selbsterklärten Schöpfers? Keineswegs, beteuert Church. Sondern als Chance für die Artenvielfalt, für das Klima – und letztendlich für uns Menschen. Die Frage ist: Wie weit müssen wir, dürfen wir in die Natur eingreifen, um sie zu retten?

Herr Church, dient synthetische Biologie dem Erhalt der biologischen Vielfalt?

Die »synthetische«, vom Menschen gestaltete Biologie ist eine großartige Möglichkeit, die »natürliche« Biologie zu retten. Etwa, indem man die genetische Vielfalt der Immunzellen einer Art – ihre Immundiversität – erhöht, die Abwehrkraft des Organismus stärkt und so auch höhere Toleranzen für Trockenheit, wärmeres Klima oder bestimmte Nahrungsquellen kreiert.

Eines Ihrer bekanntesten Projekte dreht sich um das Wollhaarmammut. Es scheint, als wollten Sie eine ausgestorbene Art zurückholen, Stichwort: De-Extinction.

Dieser falsche Eindruck entsteht schnell. Irgendwann könnte das passieren. Aber was ist die logische Reihenfolge? Unser erster Schritt müsste sein, Elefanten zu erzeugen, denen Kälte nichts ausmacht. Allerdings wollen wir nicht nur ein paar Gene auslöschen oder sie durch jene mit Kälteresistenz ersetzen. Das ist uns bereits gelungen.

Was ist dann Ihr Ziel?

Wir wollen den Asiatischen Elefanten genetisch so verändern, dass er dauerhaft in der Tundra leben kann. Dafür reicht es nicht, ein paar Mammut-Gene wiederzubeleben. Wir müssen ein Gesamtpaket entwickeln, damit sich dieser »neue Elefant« auch hunderte Tage lang bei minus 40 Grad wohlfühlt. Wenn wir gleichzeitig die Stoßzähne verkürzen, sind die Tiere auch für Wilderer weniger interessant. Außerdem können wir sie resistent gegen Viren und immun gegen bestimmte Pflanzentoxine machen, sodass sie leichter Nahrung finden. Wir könnten uns also die bereits bestehende Diversität der Elefanten aus warmen Klimazonen zunutze machen, und sie an die Kälte und andere Dinge anpassen. Die zwanghafte Wiederbelebung einer Art – des Wollhaarmammuts – und das Erzeugen einer großen biologischen Vielfalt innerhalb dieser Art wäre viel aufwendiger.

Sie planen, zunächst Änderungen auf Zellebene vorzunehmen, später auf Organebene bis hin zum Embryo, sodass diese »Arktis-Elefanten« irgendwann im Labor aus einer künstlichen Gebärmutter geboren werden könnten.

All das ist tatsächlich schon geschehen – allerdings mit Schweinen. Wir haben 42 Änderungen in deren Genen vorgenommen, um menschliche Transplantationsorgane aus ihnen zu gewinnen: Niere, Lunge, Herz, Leber, Haut, Augen, Gefäße – im Grunde alles, was derzeit von Mensch zu Mensch transplantiert wird. Diese Herausforderung ist mindestens genauso groß wie bei den Elefanten. Mit den multi-genveränderten Schweinen finden derzeit vorklinische Tests statt, bei denen Schweineorgane in nichtmenschliche Primaten transplantiert wurden. Die Ergebnisse sehen sehr vielversprechend aus. Die Schweine selbst sind auch lebensfähig. Derzeit leben weltweit etwa 2.000 von ihnen.

Ihre »Arktis-Elefanten« wollen Sie dann in der Tundra ansiedeln, um die Klimakrise zu bekämpfen.

Exakt. Die Tiere würden dazu beitragen, hunderte Gigatonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu binden und zu verhindern, dass unser Klima völlig außer Kontrolle gerät. Und zwar indem sie Bäume fällen, Schnee platttrampeln und das Graswachstum fördern. Denn Gras ist für das Klima besser als Bäume. Die Photosynthese-Leistung ist höher, es kann daher mehr Kohlenstoff im Boden binden. Außerdem reflektiert Gras mehr Licht und Wärme und lässt sich im Winter leichter komprimieren. Durch den kältebeständigen Elefanten hätten wir die Chance, beim Klima auf ein vorindustrielles Niveau zurückzukehren.

Der russische Ökologe Sergey Zimov und sein Team vom Pleistozän-Park haben etliche Arten wieder in der sibirischen Arktis eingeführt. Fast alle wichtigen Spezies sind nun wieder da, nachdem sie in der Region vorher ausgestorben waren: Das Jakuten-Pferd, der Wisent, Elche, das Ren oder der Moschusochse. Und alle tragen dazu bei, dass keine neuen Bäume wachsen – etwa indem sie die Sprösslinge wegknabbern. Doch unser »Tundra-Elefant« wäre wahrscheinlich der Einzige, der routinemäßig und zwanghaft schon stehende Bäume umstößt. Noch wichtiger wäre jedoch, dass durch die Elefanten der arktische Permafrost, der ständig gefrorene Boden also, auch gefroren bliebe. Eine fluffige Schneeschicht schützt den Boden wie eine Daunendecke vor minus 40 Grad und eisigen Winden. Trampeln aber die Elefanten den Schnee nieder, bleibt es kälter und der Permafrostboden erhalten. Dort sind aktuell 1.400 Milliarden Tonnen Methan gespeichert – und das ist fast 30-mal klimaschädlicher als CO2. Zum Vergleich: Wir Menschen verbrauchen jährlich rund 36 Gigatonnen CO2, also 36 Milliarden Tonnen. Der Gedanke, etwa eine Gigatonne pro Jahr einzusparen, indem wir das Licht früher ausschalten, ist erbärmlich im Gegensatz zu dem, was in der Arktis in Form von Methan freigesetzt werden könnte.

Wie viele Elefanten wären denn nötig, um die Klimauhr um 10.000 Jahre zurückzudrehen?

Die ursprüngliche Mammutdichte betrug etwa eines pro Quadratkilometer. Das wären ungefähr 19 Millionen Tiere. Einige Modelle deuten darauf hin, dass wir nicht annähernd so viele benötigen, vielleicht nur 100.000. Aber diese müssten optimal verteilt und auch zur Migration ermutigt werden – noch mehr, als es Elefanten heute in freier Wildbahn tun.

Und wann ist der erste »Arktis-Elefant« einsatzbereit?

Nachdem wir die Methoden im Jahr 2017 entwickelt hatten, brauchten wir knapp drei Jahre, um 42 DNA-Veränderungen in den Zellen von Schweinen vorzunehmen. Für den Elefanten brauchen wir ähnlich viele Zellveränderungen. Zwar haben wir Erfahrung gesammelt und können schneller arbeiten, aber Elefanten sind 22 Monate lang trächtig – Schweine nicht mal vier – und sie sind erst mit zehn Jahren geschlechtsreif. Aber es gibt einen Präzedenzfall für groß angelegte Re-Wilding-Projekte: der Bison. Die Spezies war beinahe ausgestorben. Heute gibt es wieder eine halbe Million Tiere, weil man ein wirksames Geschäftsmodell entwickelte: eine fett- und cholesterinarme Alternative zu Rindfleisch. Mit den Elefanten könnte das ähnlich funktionieren: Die Tiere liefern Wolle, kurbeln den Tourismus an und sind dabei trotzdem geschützt. Eine neue Bison-Generation entwickelt sich alle zwei Jahre – bei Elefanten dauert es hingegen zwölf. Deswegen suchen wir auch nach Möglichkeiten, um eine Vielzahl dieser Elefanten in einem fabrikähnlichen Rahmen zu züchten, allerdings ohne in den natürlichen Fortpflanzungsprozess einzugreifen.

Ist es das, was Sie an der Welt der Molekularbiologie und des Bio-Engineering fasziniert – mit winzigen Veränderungen Gewaltiges zu bewegen?

Unser gesamtes Universum besteht aus Molekülen. Biologische Systeme gehören zu den wenigen Systemen, die wir mit atomarer Präzision designen, entwickeln und verändern können. Wir bewegen Atome hin und her – und erreichen dadurch Veränderungen in riesigen Dimensionen. Es gibt kaum eine andere Technik, die so kostengünstig, qualitativ hochwertig und vielseitig ist wie die Molekularbiologie.

Betrachten Sie sich also als Designer? Schließlich gestalten Sie die Natur.

Eigentlich ist es doch genau wie bei jedem anderen Design in jeder Größenordnung. Schauen wir uns ein Auto an: Ein Aspekt des Design-Prozesses betrifft die chemische Ebene, wenn wir etwa einen bestimmten Nylonanteil im Sitzpolster haben wollen; etwas größer gedacht entwerfen wir eine Form – den Rahmen und die Karosserie des Autos; und noch größer gedacht designen wir den gesamten Verkehr, um Staus und das Einstürzen von Brücken zu verhindern. Genau wie es beim Auto diese verschiedenen Skalen gibt, existieren sie in der synthetischen Biologie. Einerseits haben wir Methoden entwickelt, um den Stoffwechsel so zu steuern, dass er bestimmte Moleküle produziert – andererseits verändern wir ganze Ökosysteme, um die ökologischen Werte zu schützen, die wir für wichtig erachten.

Was aber, wenn sich unsere Meinung zu diesen ökologischen Werten verändert?

Ja, unsere ethischen und moralischen Werte unterliegen einem Wandel, der mal subtil ist, mal drastisch. Die Werte unterscheiden sich von Person zu Person, von Gesellschaft zu Gesellschaft oder von Jahr zu Jahr. Das liegt auch daran, dass wir aus den Konsequenzen lernen. In einem Jahr legen wir vielleicht besonderen Wert auf Unterhaltung, im nächsten Jahr auf Nachhaltigkeit und danach auf das Überleben der Menschheit. Oder wir finden heraus, dass wir völlig danebenlagen.

Und dann?

Der Mensch hat mehrfach bewiesen, dass er Fehler machen und diese wieder korrigieren kann. Nehmen wir die Wölfe im Yellowstone Nationalpark: Dort rotteten wir die Tiere absichtlich aus und erst nach 70 Jahren wurden die Konsequenzen für die Ökologie offensichtlich. Infolgedessen wurden die Wölfe wieder in den Yellowstone eingeführt, was sich auf Elche, Biber, Flussufer und vieles mehr auswirkte. Ein anderes Beispiel ist die Verschmutzung unserer Seen und Flüsse. Einerseits entstand dadurch Leben – Düngerabflüsse verursachten Algenblüten, die sich auf das Ökosystem auswirkten –, andererseits wurde es durch gefährliche Chemikalien reduziert. Beide Szenarien waren für bestimmte Arten das Todesurteil, andere profitierten davon. Viele unserer Seen und Flüsse sind inzwischen wieder fast so sauber wie zu vorindustriellen Zeiten. Auch das System der Nationalparks zeigt, dass wir Gebiete wiederherstellen können, wenn wir uns einmal dazu entschlossen haben.

Wann waren Sie das letzte Mal wirklich in der Wildnis?

Definitiv vor der COVID-Zeitrechnung. Meine Tochter und ihre Familie aber sind fast jede Woche in der Wildnis – oder zumindest in einer Region, in der es wenige Wege gibt und die ziemlich wild wirkt. Im Nordosten Amerikas sind fast alle Wälder neu, weil einst alle Bäume gefällt wurden. Dort existieren nur wenige wirklich vorindustrielle Gebiete. Sie sehen, mir geht es vor allem um die Abweichungen vom vorindustriellen Zeitalter.

Ist das Ihr Maßstab für Wildnis?

Es ist ein Maßstab. Diesen vorindustriellen Zustand müssen wir bewahren – wenn wir ihn noch nicht in seiner ganzen Pracht zu schätzen wissen, dann zumindest bis wir verstehen, wie nützlich er für uns sein könnte.

Damit steht wieder der Mensch im Mittelpunkt.

Ja. Der Mensch neigt dazu, sich an die erste Stelle zu setzen. Das sage ich nicht, weil ich diese Meinung vertrete, sondern weil es realistisch ist. Wir sind die Top-Spezies auf der Erde. Und damit auch die Spezies, die am ehesten in der Lage ist, irdisches Leben vor einem globalen Risiko zu schützen.

Bisher haben wir es ja eher vernichtet.

Brauchen Natur und Wildnis das Eingreifen des Menschen überhaupt, um »gerettet« zu werden – oder greift der Mensch in die Natur ein, um sich selbst zu retten?

Letzteres. Der Natur ist es egal, ob die Erde 100 Grad Celsius heiß oder ein eisiger Planet ist. Venus ist unglaublich heiß, Mars unglaublich kalt – das ist Natur. Uns kümmert aber durchaus, welche Lebensqualität wir haben werden. Wenn das Methan in der Tundra weiter so in die Atmosphäre strömt wie derzeit, wird das einen gefährlichen Kreislauf ankurbeln: Mehr Methan treibt die Erwärmung voran, wodurch wieder mehr Methan freigesetzt wird. Und wenn erstmal alle 1.400 Gigatonnen aus dem Permafrost in der Atmosphäre sind, wird es sehr lange dauern, bis sich die Erde soweit erholt hat, dass hier wieder ein menschenfreundliches Klima herrscht. Vielleicht wird es nicht ganz so wie auf der Venus. Aber sicherlich so, dass sich viele Arten – der Mensch inklusive – nicht sehr wohl fühlen würden. Also nochmal: Wir kämpfen hier nicht für die Natur, sondern für unsere Lebensqualität.

Aber das Re-Wilding oder eine genetisch veränderte Natur bergen auch Gefahren.

Auf den Galapagosinseln wurden Ziegen wieder eingeführt – und die mussten sie dann wieder loswerden, weil sie die Eier der Schildkröten zertrampelten. Nun will man den Ziegen keine Absicht unterstellen, aber der Schaden war nun mal da. Einen großen Pflanzenfresser wie die Ziege oder den Elefanten loszuwerden, ist relativ einfach. Bei kleinen Dingen wie Mücken oder Bakterien gestaltet sich das schon viel schwieriger. Deswegen sollten wir besonders vorsichtig sein, wenn wir dort mit dem Engineering beginnen.

Sollten wir nicht lieber Zeit, Geld und Forschungskapazitäten für den Schutz dessen investieren, was uns noch bleibt – anstatt die Natur neu zu konstruieren?

Aber das ist doch kein Fall von Entweder-oder. Wir können das, was uns noch bleibt, bewahren, indem wir sogenannte Schlüsselspezies weiterentwickeln und durch diese kleinen Änderungen große Effekte erzielen – wie bei den Wölfen im Yellowstone. Der Einfluss auf das Ökosystem war immens: zuerst, als die Wölfe verschwunden waren, später, als sie zurückkamen. Mir will nicht in den Kopf, warum die Errichtung eines Zauns um einen Nationalpark etwas grundlegend anderes sein soll als die Wiedereinführung einer Art – oder die Wiedereinführung einer Art, die gegen bestimmte Krankheitserreger immunisiert wurde. Alles sind Beispiele für Engineering: Das erste ist physisch, das zweite biologisch, das dritte genetisch.

Vielleicht, weil das Aufstellen eines Zauns gemeinhin seltener Frankenstein-Assoziationen hervorruft als genetische Veränderungen.

Die Frage ist ja: Warum stigmatisieren wir einige Dinge? Warum machen wir uns über übergewichtige Menschen lustig? Warum machen wir uns über Menschen lustig, die nicht so gut laufen können wie andere? Das sollten wir nicht. Natürlich dürfen wir die Konsequenzen nicht aus den Augen verlieren. Vermutlich wollen Sie nicht, dass ich als Narkoleptiker die ganze Zeit Lastwagen fahre. Aber wir sollten uns vor der Schlussfolgerung hüten, dass Sie – nach einem Blick auf mein Genom – sagen: »Der Church ist Narkoleptiker und wird vermutlich keinen LKW fahren können.« Stattdessen sollten wir erstmal sehen, was passiert.

Aber damit würden Sie ja tödliche Unfälle billigend in Kauf nehmen.

Deswegen gibt es Möglichkeiten, vorab Tests durchzuführen. So funktionieren die FDA [die staatliche Lebens- und Arzneimittelbehörde der USA] und die EPA [die Umweltschutzbehörde der USA]: Die FDA wird erstmal eine klinische Studie mit etlichen Individuen verlangen, und die EPA eine Studie mit bestimmten ökologischen Daten. Niemand setzt sofort eine Milliarde Organismen frei.

Ist die gesellschaftliche Akzeptanz für Ihre Arbeit mit Gentechnik und Genveränderungen im Laufe Ihrer Karriere eigentlich gestiegen?

Neue Technologien werden grundsätzlich erstmal mit großer und gesunder Skepsis beäugt. Vor allem dann, wenn es zu Problemen kommt: Wenn Züge ineinander krachen, werden sie in bestimmten Städten verboten. Das ist auch gut so. Die gesamte Hollywood-Industrie, in der Worst-Case-Szenarien für jede Art von Entwicklung, Forschung und Fortschritt erdacht werden, hilft uns ebenfalls, genau zu überlegen und zu visualisieren, wo etwas schiefgehen könnte. Das hat sich kaum verändert. Aber wir sind mit dem Entwerfen und der Visualisierung dieser Negativszenarien heute etwas schneller. Von der Idee über eine wissenschaftliche Arbeit bis hin zum Hollywood-Film mit der schlimmsten Katastrophe und anschließend einer Lösung vergehen nur ein paar Jahre. Früher bestand ein bestimmtes Verbot gerne mal hundert Jahre. Ob dieses Tempo gut oder schlecht ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich würde sagen, dass wir so vorsichtig und besorgt über das Unbekannte sind wie nie zuvor. Gleichzeitig können wir viel mehr gegen das Unbekannte tun. Wir haben mehr Kontrolle als im finsteren Mittelalter.

Erschienen am 01. April 2021

Extra: Interview mit einer Legende

Wie erreicht man eine lebende Legende? Auf welchen Wegen er George Church für sein Interview im Science Notes Magazin kontaktierte und wie es war, mit dem legendären Harvard-Forscher zu sprechen, erzählt der Journalist Florian Sturm in einem Video-Call. Der Science Notes Redakteur Bernd Eberhart erreichte den reisenden Reporter in seinem Wohnwagen – am Atlantik, direkt hinter der Düne.