Jedes Leben beginnt mit der Plazenta. Doch sobald ein Baby geboren ist, wird die Nachgeburt Nebensache. Nicht so im Placenta-Labor in Jena: Jana Pastuschek hat hier gelernt, nach der Geburt auch die Plazenta am Leben zu erhalten.

Bei ihrer dritten Geburt, sagt Jana Pastuschek, freute sie sich mindestens genauso auf die Plazenta wie auf ihr Baby. »Ich wollte sehen, wie sie aussieht, wie groß und schwer sie ist. Ich wollte wissen, wie sie riecht.« Sie hatte einen Plan, was mit dieser Plazenta geschehen sollte.

Die Plazenta – auch Mutterkuchen oder Nachgeburt genannt – bildet sich während der Schwangerschaft. Sie versorgt das Ungeborene mit Nährstoffen und schützt es vor Krankheiten. Bei der Geburt folgt die 500 Gramm schwere Plazenta dem Kind nach. Schließlich stirbt sie ab.

Von Bräuchen zur Forschung

An vielen Orten dieser Welt wird das Organ nach der Geburt begraben – ähnlich einer Bestattung. Im thüringischen Jena dagegen war es lange Brauch, die Plazenta in fließendes Wasser zu werfen. Heute wird sie im Jenaer Uniklinikum am Leben erhalten – mit einer Methode namens Plazentaperfusion.

Bei der Plazentaperfusion werden zwei Blutkreisläufe simuliert, die durch die Plazenta strömen: der mütterliche und der des Kindes. So können Wissenschaftler:innen etwa testen, ob Giftstoffe oder Arzneimittel die Plazenta überwinden und von der Mutter aufs Kind übergehen. Weltweit gibt es nur rund ein Dutzend Forschungsteams, die diese Forschungstechnik anwenden – und damit auch nur wenige Personen, die wissen, wie man perfundiert. Eine von ihnen ist Jana Pastuschek. Sie sagt: »Mindestens einmal pro Woche möchte ich eine Plazenta in der Hand halten.«

Pastuschek ist eine zierliche Frau, die leise redet. Nach dem Abitur studierte sie Biologie. Während sie ihre Diplomarbeit schrieb, wurde Pastuschek schwanger. Damals wuchs zum ersten Mal eine Plazenta in ihr heran.

Ein neues Organ entsteht

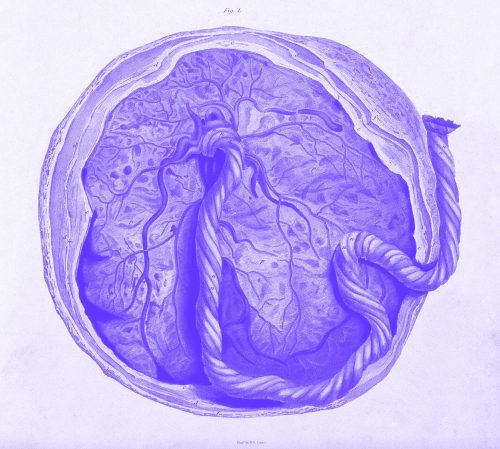

Alles beginnt mit der Befruchtung. Kurz danach entwickelt sich die Eizelle zu einem Keimbläschen, das mit den sich teilenden Zellen gefüllt ist. Es nistet sich in der Gebärmutterwand ein. Die Zellen im Inneren des Bläschens werden einmal zu Embryo und Nabelschnur. Die Zellen, die die äußere Hülle des Bläschens ausmachen, graben sich in die Gebärmutterschleimhaut. Sie ziehen Energie und Nahrung aus dem Körper der Mutter. Sie teilen sich, das Gebilde wächst, bis sich die Plazenta daraus bildet. Die Plazenta ist ein Mischwesen, sie vereint Gewebe von Mutter und Kind: Fingerähnliche Fortsätze – die Zotten – dringen immer weiter in die Gebärmutterschleimhaut vor. Sie schädigen die Blutgefäße, Blut tritt aus. Die Zotten liegen darin wie Finger in einem vollen Waschbecken. Die Plazenta zieht Blut aus dem Körper der Mutter, nimmt darin enthaltene, lebensnotwendige Stoffe auf und pumpt es wieder zurück.

Die Plazenta pumpt in ihrem eigenen Rhythmus – unabhängig von dem der Mutter oder des Fötus. Die Zotten strecken sich, um an alle benötigten Stoffe zu kommen. Sie krümmen sich, um Abfallprodukte des Fötus in den mütterlichen Kreislauf abzugeben, Harnstoff beispielsweise. Von dort werden sie entsorgt. Für das heranwachsende Kind ist die Plazenta Lunge, Niere und Leber in einem.

Doch nicht jeder Stoff kann von Kind zu Mutter reisen oder umgekehrt. Die Plazentaschranke sorgt dafür, dass gewissen Bakterien, Viren oder andere schädliche Stoffe nicht in den kindlichen Kreislauf übergehen. Die Schranke ist wie ein Gummihandschuh, den die Zotten tragen. Was die Schranke passieren kann und was nicht, das ist nicht für jeden Stoff erforscht.

Was durch die Schranke muss, was das Kind benötigt, das kommuniziert die Plazenta unter anderem mithilfe von extrazellulären Vesikeln. Das sind winzige Bläschen, die von Zellen gebildet und befüllt werden – etwa von Plazentazellen. Die Plazenta schickt die Vesikel an bestimmte Orte im Körper der Mutter. So erhalten die Organe der Mutter gezielt Informationen über die Schwangerschaft und können so reagieren, wie es das Kind gerade braucht.

Manchmal aber scheint die Plazenta zu viele Vesikel auszusenden. Dann kommt es – das vermuten die Wissenschaftler:innen des Placenta-Labors – zu einer Überreaktion im Körper. Wie bei Jana Pastuschek.

Als sie in der 21. Woche schwanger war, litt sie unter Schwellungen, hohem Bluthochdruck, schlechten Leberwerten. Die Diagnose: Präeklampsie, auch bekannt als Schwangerschaftsvergiftung. In der 27. Woche musste Pastuschek per Kaiserschnitt entbinden. Ihre Tochter Emma wog 520 Gramm. Jahre später habe sie ihre Krankenberichte gelesen, erzählt Pastuschek. »Darin stand, dass Emmas Plazenta viel kleiner war als andere Plazenten in dieser Schwangerschaftswoche.«

Im Placenta-Labor

»Die Plazenta ist das zentrale Organ in der Schwangerschaft«, sagt Udo Markert im Pausenraum des Klinikgebäudes. »Und trotzdem ist sie so wenig erforscht.«

Markert ist Leiter des Placenta-Labors in Jena, Herausgeber des wissenschaftlichen Journals Placenta und Mitglied des European Placental Perfusion Workshops, der dieses Jahr auch in Jena stattgefunden hat. Er findet: »Das Thema betrifft nicht nur schwangere Frauen. Jeder von uns hatte mal eine Plazenta. Sie legt die Grundlage für unser späteres Leben. Stoffe, die über die Plazenta den Fötus erreichen, können beeinflussen, ob die Person als Erwachsene Krankheiten entwickelt oder nicht.«

Inwiefern, daran forschen die Wissenschaftler:innen im Placenta-Labor in Jena. Ein Großteil der knapp 1.500 Plazenten, die im vergangenen Jahr im Jenaer Uniklinikum zur Welt kamen, wanderte ins Placenta-Labor. Rund 40 Personen arbeiten hier an der Erforschung der Plazenta, testen Medikamente oder untersuchen Zellen der Gebärmutterschleimhaut. Da ist das Büro des Laborleiters Udo Markert, in dem Gastgeschenke von internationalen Forschenden die Fensterbank zieren. Da sind Räume, in denen Wissenschaftler:innen pipettieren oder Proben auswerten. Und da ist das Labor, in dem die Perfusion stattfindet. Deutschlandweit wird sie nur hier durchgeführt.

Eine halbe Stunde zwischen Leben und Tod

Auf einer Arbeitsfläche im Perfusionslabor steht die Perfusionsapparatur, daneben eine Zentrifuge, in der Ecke ein Sauerstofftank. In den Schubfächern lagern gläserne Messbecher, Kanülen, transparente Schläuche.

Vor zwölf Jahren hat Jana Pastuschek in der Plazentaforschung in Jena angefangen, ungefähr ein Jahr nach der Geburt ihrer zweiten Tochter. Ihre Tochter Lotta kam in der 36. Schwangerschaftswoche zur Welt und wog 1.900 Gramm. Wieder: Präeklampsie. »Durch die Dauerüberwachung meiner Schwangerschaften kannte ich die Leute vom Placenta-Labor.« Dann wurde dort eine Stelle frei. »Das war wie nach Hause kommen«, sagt Pastuschek. Inzwischen weiß sie am Jenaer Klinikum mit am besten, wie die Methode der Plazentaperfusion funktioniert.

Pastuschek holt eine gehäkelte Plazenta. Eigentlich wollte sie die Perfusion anhand eines frischen Organs zeigen. Doch: Keine Geburt an diesem Tag, kein Kaiserschnitt – und keine Plazenta.

Eine aufwändige Angelegenheit

»Normalerweise kommt eine Plazenta direkt nach der Geburt auf dem Silbertablett aus dem Kreißsaal«, sagt Pastuschek. Lediglich eine halbe Stunde haben sie und ihre Kolleginnen dann Zeit, das Organ an die Perfusionsapparatur anzuschließen und so am Leben zu erhalten.

Erst trennt sie ein Stück des Organs für den Versuch ab. Auf der kindlichen Seite einer Plazenta, wo auch die Nabelschnur entspringt, scheinen feine Gefäße das Bild eines Baumes zu malen. Um die Perfusion vorzubereiten, näht Pastuschek dort zwei Schläuche ein – einen in eine Arterie und einen in eine Vene. So imitiert sie den Blutkreislauf des Fötus. Auf der Rückseite der Plazenta, der mütterlichen Seite, erinnert das Gewebe eher an lose Stücke Fleisch. Hier steckt Pastuschek die Kanülen und Schläuche locker in das Organ. Der mütterliche Kreislauf ist entstanden.

Dann spannt Pastuschek das Plazentastück in einen Zylinder aus Plexiglas, umgeben von 37 Grad warmem Wasser. Ein Waschvorgang spült die Plazenta aus und versorgt sie mit Sauerstoff. Außerdem kann Pastuschek anhand der Flüssigkeit, die durch die Schläuche und die Plazenta läuft, prüfen, ob es Risse im Gewebe gibt. »Nur eine von zehn Plazenten eignet sich für die Perfusion«, sagt Pastuschek. Das Organ dürfe keine durchlässigen Stellen haben.

Nach 30 Minuten wechselt Pastuschek vom Waschvorgang zur Perfusion. Dazu läuft eine blut-ähnliche Flüssigkeit durch die Schläuche und die im Zylinder eingespannte Plazenta. Dem Kreislauf der Mutter gibt Pastuschek Sauerstoff hinzu, der Kreislauf des Kindes erhält eine Stickstoff-Kohlendioxid-Mischung.

Um zu testen, ob der Wirkstoff eines Medikaments auf das Kind übertritt, würde Pastuschek ihn dem mütterlichen Kreislauf beimischen. Alle 30 Minuten muss die Biologin dann Proben aus dem kindlichen Blutkreislauf nehmen, zentrifugieren und einfrieren. Sie sagt: »Oft wendet die Medizin Medikamente in der Schwangerschaft an, ohne dass klar ist, ob die Stoffe über die Plazenta aufs Kind übergehen oder nicht. Die Daten, die existieren, um zum Beispiel Auswirkungen auf den Fötus zu erfassen, sind Beobachtungs- und Erfahrungswerte.« Mithilfe der Proben kann sie nachweisen, ob ein Medikament auf den Fötus übergeht. Oft muss sie die Versuche aber abbrechen, weil sie im Laufe der Perfusion noch Risse im Gewebe entdeckt.

Die Rate erfolgreicher Perfusionen liege zwischen 15 und 25 Prozent. Das macht die Methode sehr teuer. Und die Plazentaperfusion ist eine frustrierende Methode: »Häufig stellt sich erst nach dem Start der Perfusion oder sogar erst nach Auswertung aller Daten heraus, dass die Ergebnisse nicht verwendet werden können«, sagt Pastuschek.

Und dennoch: »Wenn die Plazenta noch pulsierend aus dem Kreißsaal kommt und ich höre den Schrei des Kindes dazu, das ist unbeschreiblich. Ich halte dann einen Teil des Kindes in der Hand und kann dem einen zweiten Nutzen geben.« Außerdem ließen sich durch die Forschung an Plazenten Tierversuche vermeiden, sagt Pastuschek.

Rund vier bis sechs Stunden dauert die Perfusion. Außerdem geht den Versuchen viel Arbeit voraus, sagt Pastuschek: »Manchmal brauchen wir zwei Jahre, nur um Techniken zu entwickeln, mit denen wir die Substanzen, die wir testen wollen, im Blut aufzeigen und messen können.«

Genau das aber sei für sie Wissenschaft, sagt sie. »Man muss überwachen, umbauen, optimieren. Es ist ein Handwerk.«

Dass Pastuschek im Jenaer Labor in dieser Art und Weise perfundieren kann, hat sie auch Henning Schneider zu verdanken. Auch er hat überwacht, umgebaut – und optimiert.

Ein Blick in die Geschichte der Perfusion

Rückblick ins Paris der 1968er-Jahre. Studierende besetzten die Räume der Universität Sorbonne, Demonstranten lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Assistenzarzt Henning Schneider forschte nur wenige Monate später in Paris an der Plazenta.

Damals hat man die Kanülen auf der mütterlichen Seite des Organs noch in die Blutgefäße eingenäht, so beschreibt er es in einem Artikel vom März 2020. Doch den Zugang zu den Resten der Spiralarterien zu finden, wo die Kanülen eingenäht werden sollten, sei sehr schwierig gewesen – trotz Lupe. Häufig scheiterte die Perfusion daran. Henning Schneider hat die Kanülen dann auf der mütterlichen Seite einfach ins Gewebe gesteckt – und damit dazu beigetragen, dass die doppelseitige Plazentaperfusion bis heute einfacher durchzuführen ist.

Schneider hat viel dafür getan, dass die Perfusion auch international anerkannt wird. Trotzdem ist die Methode eine Seltenheit. Ärzt:innen aus Asien kommen nach Jena, um sie zu lernen und in ihrer Heimat ein Perfusionslabor aufzubauen. Doch das ist nicht immer erfolgreich.

Udo Markert sagt: »Wenn die Bedingungen nicht stimmen oder sich niemand für die Perfusion interessiert, geht das Wissen schnell verloren.« Auch die Pharmaindustrie interessiert sich nicht für Perfusionsstudien. Solange sie nicht verpflichtend sind, wollen die Firmen auch kein Geld dafür ausgeben.

»Es braucht Menschen, die sich für die Methode einsetzen«, sagt Udo Markert. So wie in Jena. Als das Klinikum neu gebaut wurde, hat man das Perfusionslabor mitgedacht. »Unsere Kollegen in Kopenhagen müssen die Plazenta mit dem Fahrrad durch die ganze Stadt transportieren«, sagt Markert. In Jena befindet sich das Labor direkt gegenüber vom Kreißsaal.

Wenn die Plazenta stirbt

Heute ist es ruhig im Kreißsaal, die Hebammen sitzen im Pausenraum. In einem der Zimmer hat auch Jana Pastuschek vor fünf Jahren ihr drittes Kind entbunden. Nachts um 3.12 Uhr erblickte Moritz das Licht der Welt, kurz darauf seine Plazenta.

Nach der Plazentageburt klafft im Körper der Frau eine Wunde. Das Organ, das monatelang das Kind ernährt und geschützt hat, ist dem Kind nachgefolgt. Die Blutgefäße der Frau, die von den Plazentazellen aufgerissen wurden, schließen sich jetzt von selbst.

Die Plazenta besteht zu 90 Prozent aus Zellen des Kindes. Fälschlicherweise wird sie meist der Mutter zugeschrieben, doch sie gehört dem Kind. Weil die Mutter rechtlich für das Kind verantwortlich ist, darf sie entscheiden, was mit der Plazenta passiert. Für Pastuschek war klar: Es sollen Proben für die Forschung genommen werden. »Eigentlich hätte ich die Plazenta für die Perfusion gespendet. Aber da es nachts war, wusste ich, keiner wird perfundieren.« Also nahm sie die Plazenta ihres Sohnes später mit nach Hause. Nach drei Geburten und mit ihrem Job im Placenta-Labor weiß Pastuschek wie kaum eine andere, wie kostbar dieses Gewebe, die Plazenta, ist: »Das ist die Basis des Lebens meines Kindes.«

Erschienen am 1. September 2022