Der Phönix aus dem Eis

Hoch in den Alpen wächst ein Pflänzchen, das stärker ist als das Eis. Der Botaniker Gilbert Neuner leitet die Forschungsgruppe Stressphysiologie an der Uni Innsbruck – und fragt: Was ist sein Geheimnis?

Die Kälte der Sommernacht kriecht tief in seine Blätter. Das Wasser in seinen Adern kristallisiert an einem ersten Keim, dann breitet sich das Eis rasend schnell aus. Minus 2,6 Grad Celsius: Fällt die Temperatur seiner Blätter unter diesen Wert, friert der Gletscher-Hahnenfuß ein. Selbst in den Blüten wandert das Eis, wandert ganz durch sie hindurch.

Der Gletscher-Hahnenfuß, dieses zähe kleine Gewächs, lässt es geschehen.

In den Pyrenäen und den Karpaten ist er zuhause, in der Arktis und im Norden Skandinaviens. In den Alpen klettert er so hoch wie kaum eine andere Pflanze – auf dem Finsteraarhorn in der Schweiz zum Beispiel fast bis zum Gipfel: Auf 4.270 Metern Höhe hat man ihn noch gefunden. Zwischen Felsen und Steinen schauen seine Blüten hervor, strahlend weiß bis kräftig rosa, die gelben Staubgefäße malen leuchtende Tupfen ins Grau des Hochgebirges. Wie kleine, dunkelgrüne Kissen aus glänzenden Blättern sitzen die Pflänzchen auf Schutt und Geröll.

Um in dieser Umgebung zu überleben, hat Ranunculus glacialis eine Strategie entwickelt, die einmalig ist im Pflanzenreich: Selbst in voller Blüte kann der Gletscher-Hahnenfuß komplett einfrieren, ohne Schaden zu nehmen.

Wenn Gilbert Neuner nach einer kalten Nacht in den Bergen aus seinem Zelt kriecht, kann er die Pflänzchen oft steifgefrorenen auf ihren Schuttfluren stehen sehen. Als Professor für Botanik und Leiter der Forschungsgruppe Stressphysiologie an der Uni Innsbruck schaut er sich genau an, wie Pflanzen der Kälte oder Höhensonne, Eis oder Trockenheit trotzen. In der nivalen Zone, der obersten Vegetationszone, haben Gewächse nur zwei bis drei kurze Monate, um zu gedeihen, zu blühen, sich fortzupflanzen. Wenn Mitte Juni der letzte Schnee geschmolzen ist, beginnt ein Leben im Zeitraffer. Doch auch im Sommer sind viele Nächte eisig: auf dem Brunnenkogel bei Sölden beispielsweise. In 3.450 Metern Höhe sanken sie in 50 von 74 schneefreien Sommernächten unter den Gefrierpunkt.

Strategien zum Umgang mit dem Frost sind für Pflanzen in den Bergen überlebenswichtig. Manche Arten bekämpfen ihn, zum Beispiel die Besenheide: Mikroskopisch enge Poren grenzen einzelne Pflanzenteile voneinander ab, sie lassen das kristallisierende Eis nicht hindurch. Andere Arten geben sich geschlagen, wie der Alpen-Säuerling: Erwischt ihn eine frostige Sommernacht, stirbt alles ab, was aus dem Boden herausschaut, wächst später aber eilig wieder nach. Und manche lassen den Frost schlichtweg über sich ergehen, so eine Pflanze ist der Gletscher-Hahnenfuß.

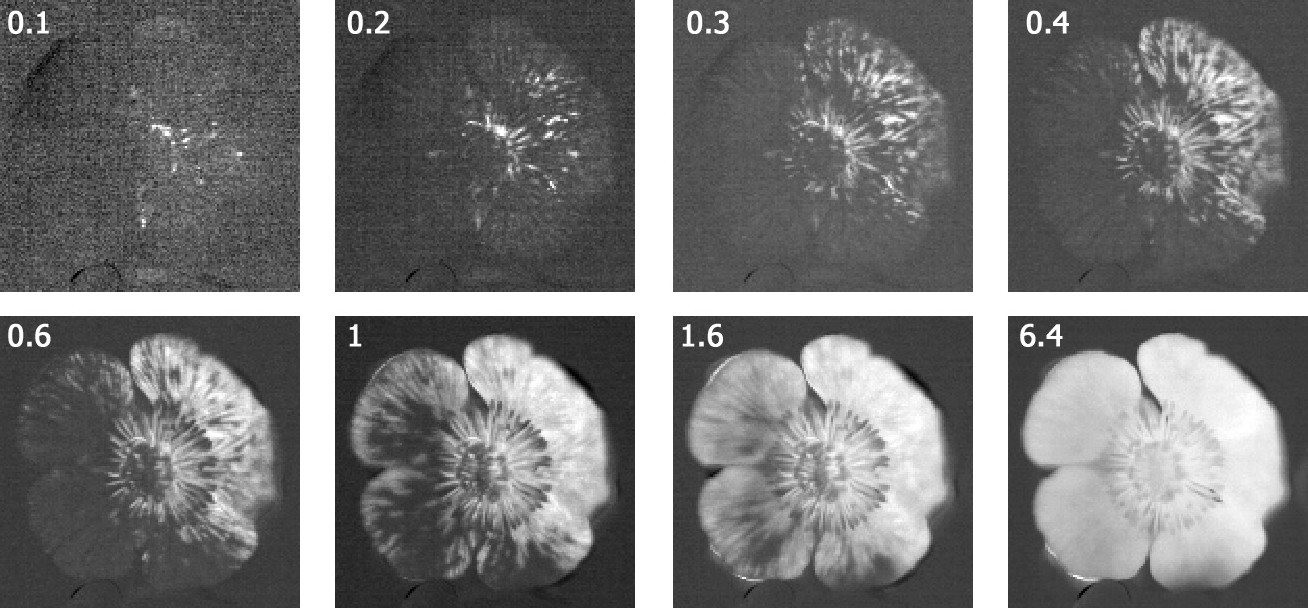

Gilbert Neuner und seine Kolleg:innen wollen wissen, wie er das macht, ohne daran kaputtzugehen. Zwar beschäftigen sich viele Forschungsgruppen mit den Auswirkungen von Kälte auf Pflanzen. Doch die reine Biophysik des Frierens ist bei Pflanzen erstaunlich wenig erforscht. Der Prozess des Einfrierens: wie, ausgehend von einem Kristallisationskeim, die Wassermoleküle in eine geordnete Gitterstruktur gezwungen werden, wie sich das Volumen des Wassers vergrößert und das Eis immer weiter durch die Blätter wandert. Unter dem Mikroskop lassen sich Eis und flüssiges Wasser oft nur schwer unterscheiden. Darum entwickelten Neuner und sein Team ein neues Verfahren zur Mikroskopie. Mithilfe von polarisiertem Licht und dem Prinzip der Doppelbrechung können die Forschenden das Eis gezielt sichtbar machen. Und wenn er Pflanzenblätter im Labor kontrolliert einfriert, kann Gilbert Neuner per Infrarot-Thermografie mitverfolgen, wie sich Eis bildet und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 27 Metern pro Sekunde in den Pflanzen ausbreitet.

Also: Wie gelingt dem Gletscher-Hahnenfuß sein Kunststück? Neuner hat herausgefunden, dass die Pflanze dem Eis extra viel Platz lässt, mit ungewöhnlich großen Räumen zwischen den Gewebezellen. Anstatt es zu bekämpfen, lädt Ranunculus glacialis das Eis also geradezu ein. Und die besonders elastischen Zellwände der Pflanze lassen zu, dass die Zellen beim Gefrieren stark entwässert werden und regelrecht schrumpfen. Sie machen den Gletscher-Hahnenfuß stärker als das Eis.

Mikroskopie und Thermografie hin oder her, am liebsten forscht der Botaniker Neuner in seinem »Naturlabor«: den Stubaier Alpen. Für diesen Zweck haben die Forschenden in Innsbruck tragbare Gefriergeräte entwickelt. Sie funktionieren in etwa wie die Trockenhauben beim Frisör, nur andersrum: Über einzelne Pflänzchen gestülpt, lassen sie nach Belieben Blätter und Blüten auf Almweiden einfrieren. Bei seinen Feldforschungen hat Neuner selbst viele Sommernächte im Zelt verbracht. Auch, um »am eigenen Leib zu spüren, wie kalt es da oben ist«, sagt er. »So bekommt man ein ganz anderes, vollständigeres Bild von einigen Umweltfaktoren, die da oben herrschen.«

Klettert an einem frostigen Morgen die Sonne über die Gipfel, glitzern gefrorene Hahnenfuß-Blüten in ihrem Licht. Sobald sie auf die dunkelgrünen, fleischigen Blätter scheint und sie über die Null-Grad-Marke hebt, tauen die Pflänzchen auf.

Der Gletscher-Hahnenfuß wächst weiter, als wäre nichts gewesen.

Erschienen am 12. April 2024

Newsletter

Jeden Monat ein Thema. Unseren Newsletter kannst du hier kostenfrei abonnieren: