Fairtrade oder Bio – ist das hier die Frage?

Nachhaltigkeit taucht überall auf: in Schulbüchern, in Wahlprogrammen, auf der Holzzahnbürste. Aber was bedeutet das eigentlich? Die Nachhaltigkeitsforscherin Nina Langen erklärt den Begriff – und verrät, wie sie nachhaltige Konflikte am Supermarktregal löst. Ein Protokoll.

Für mich ist der Begriff der Nachhaltigkeit sehr komplex und er entwickelt sich stetig. Schon seit dem 17. Jahrhundert gibt es eine grundlegende Definition aus der Waldwirtschaft. Sie stammt von Carl von Carlowitz: Nachhaltig ist, wenn in einem Wald nur so viel abgeholzt wird, wie sich auf natürliche Weise regenerieren kann. Dieses grundlegende Prinzip der Nachhaltigkeit gilt zwar immer noch. Aber heute reden wir viel differenzierter davon – wir sprechen von nachhaltiger Entwicklung und haben bestimmte Nachhaltigkeitsziele.

Bei der nachhaltigen Ernährung beispielsweise wird zwischen fünf verschiedenen Dimensionen unterschieden. Die bekanntesten sind: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Die Dimension der Gesundheit wurde ergänzt. Dann gibt es zusätzlich die Esskultur. Die bezieht sich beispielsweise darauf, wie bestimmte Gerichte im religiösen Kontext genutzt werden.

Die verschiedenen Dimensionen geraten permanent in Konflikt oder widersprechen sich geradezu. Solche Situationen erleben wir ständig: Ich stehe im Supermarkt und muss mich zwischen einem Fairtrade-Tee und einem Bio-Tee entscheiden. Ich persönlich würde mich hier für den Bio-Tee entscheiden, da mir die planetare Gesundheit wichtig ist und dass keine chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel oder mineralischer Dünger beim Anbau des Tees verwendet wurden. Aber andere würden sich vielleicht eher für den Fairtrade-Tee entscheiden, da ihnen ein fairer Lohn und Gleichberechtigung wichtiger erscheinen. Die Dimensionen Ökonomie und Soziales geraten hier in einen Konflikt, wenn das Produkt nicht beide Label aufweist. Hier ist es gar nicht so leicht zu sagen, welches Produkt nachhaltiger ist.

Es kommt dann zu wertegeleiteten Entscheidungen, bei denen die individuellen Werthaltungen der Person letztendlich die Auswahl bestimmen.

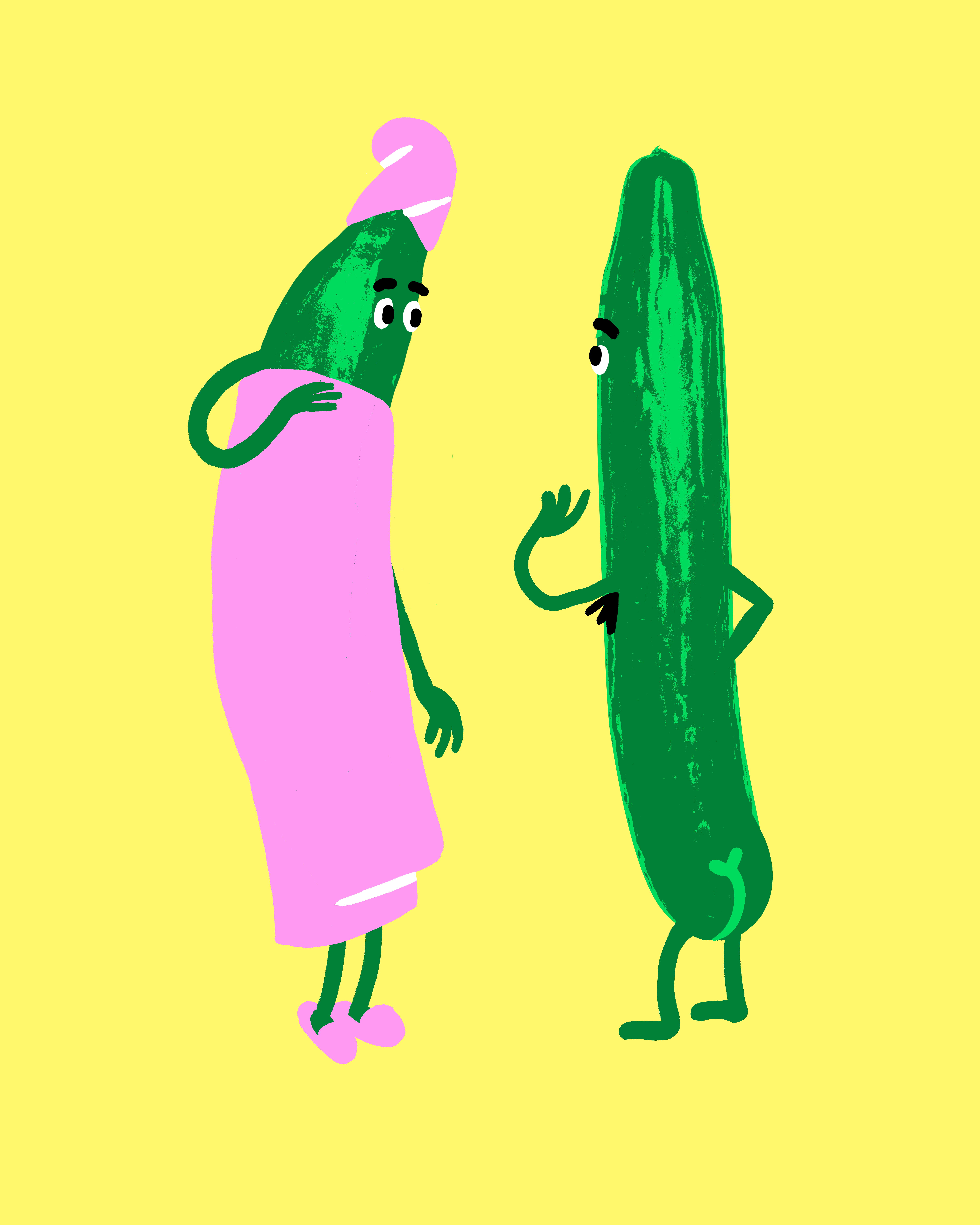

Ein anderes Beispiel: Im Supermarkt sind die Bio-Gurken oft in Plastik eingeschweißt, unter anderem, damit die konventionellen Gurken nicht fälschlicherweise als Bio-Ware verkauft werden. Nehme ich nun die eingepackte Bio-Gurke oder die konventionelle, unverpackte Gurke? Die Ökobilanz des Anbaus der Gurke und die der Verpackung lässt sich berechnen. Theoretisch kann man also den ökologischen Fußabdruck produktspezifisch bestimmen – und ich müsste bei meiner Entscheidung gar nicht in Konflikt kommen.

Doch damit sich die Kund:innen beim Einkaufen nachhaltiger entscheiden können, müssten diese Entscheidungen meiner Meinung nach erleichtert werden. Dies kann in erster Linie informativ geschehen, beispielsweise durch Labels, die den CO2-Fußabdruck oder den Wasser-Fußabdruck angeben.

In meiner Forschung setze ich mich mit der Frage auseinander, wie Menschen sich nachhaltiger entscheiden können. Eine Möglichkeit ist, neben dem Labeling und Informationsgaben mit dem sogenannten Nudging zu arbeiten, um die Verbraucher:innen in die nachhaltige Richtung zu stupsen. Hier verändert man die Entscheidungsumgebung so, dass eher das nachhaltige Produkt gewählt wird. Die Entscheidung wird auch beim Nudging niemandem abgenommen, aber erleichtert – und für viele Menschen fühlt es sich besser an, sich nachhaltig entschieden zu haben.

Eine nachhaltige Ernährung ist elementar. Wenn wir als Menschheit überleben wollen, müssen wir auch das globale Ernährungssystem ändern. Das heißt nicht, dass wir uns alle gleich ernähren müssen – Menschen ernähren sich unterschiedlich, und das ist auch gut so. Vielfalt ist grundsätzlich eine gute Sache: Auch an der Biodiversität ist ja der Witz, dass viele Dinge nebeneinander bestehen können und gut interagieren. In der Biolandwirtschaft heißt das zum Beispiel, dass verschiedene Pflanzenarten im Wurzelgeflecht miteinander interagieren. Sie tauschen Nährstoffe aus, mal beschatten sie sich, mal stützen sie sich gegenseitig. Dieses Miteinander ist oftmals sehr zuträglich.

Und wir müssen flexibel bleiben: Der Markt und die Umweltbedingungen ändern sich ständig. Mal ist die eine Spezies Fisch überfischt, mal die andere. Welches neue Ersatzprodukt gibt es, was für einen Fußabdruck hat es? Welches ist aktuell die beste Wahl? Klar ist: Nachhaltige Ernährung ist ein Thema, mit dem wir uns immer wieder neu beschäftigen müssen. Für mich ist das dieses berühmte lebenslange Lernen.

Erschienen am 16. Mai 2024

Newsletter

Jeden Monat ein Thema. Unseren Newsletter kannst du hier kostenfrei abonnieren: