Und so wollen Sie die Welt ernähren, Herr Kunzmann?

Kann der Ozean auch in Zukunft zur Ernährung beitragen, trotz Überfischung und Erwärmung? Aber ja, sagt Andreas Kunzmann – wir müssten nur ganz andere Arten essen. Am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung züchtet er das Seafood der Zukunft. Unser Reporter war eingeladen zum Laborbesuch – und zur Geschmacksprobe.

Die Tropen haben eine Niederlassung in Bremen-Ost: Im Foyer eines unscheinbaren Unigebäudes steht ein Aquarium mit einem lebendigen Korallenriff. Die Korallen sind bei guter Gesundheit – dutzende Kilometer von der Küste und tausende Kilometer von tropischen Breiten entfernt. Hier am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) versuchen Forschende, beste Lebensbedingungen für exotische Arten zu schaffen.

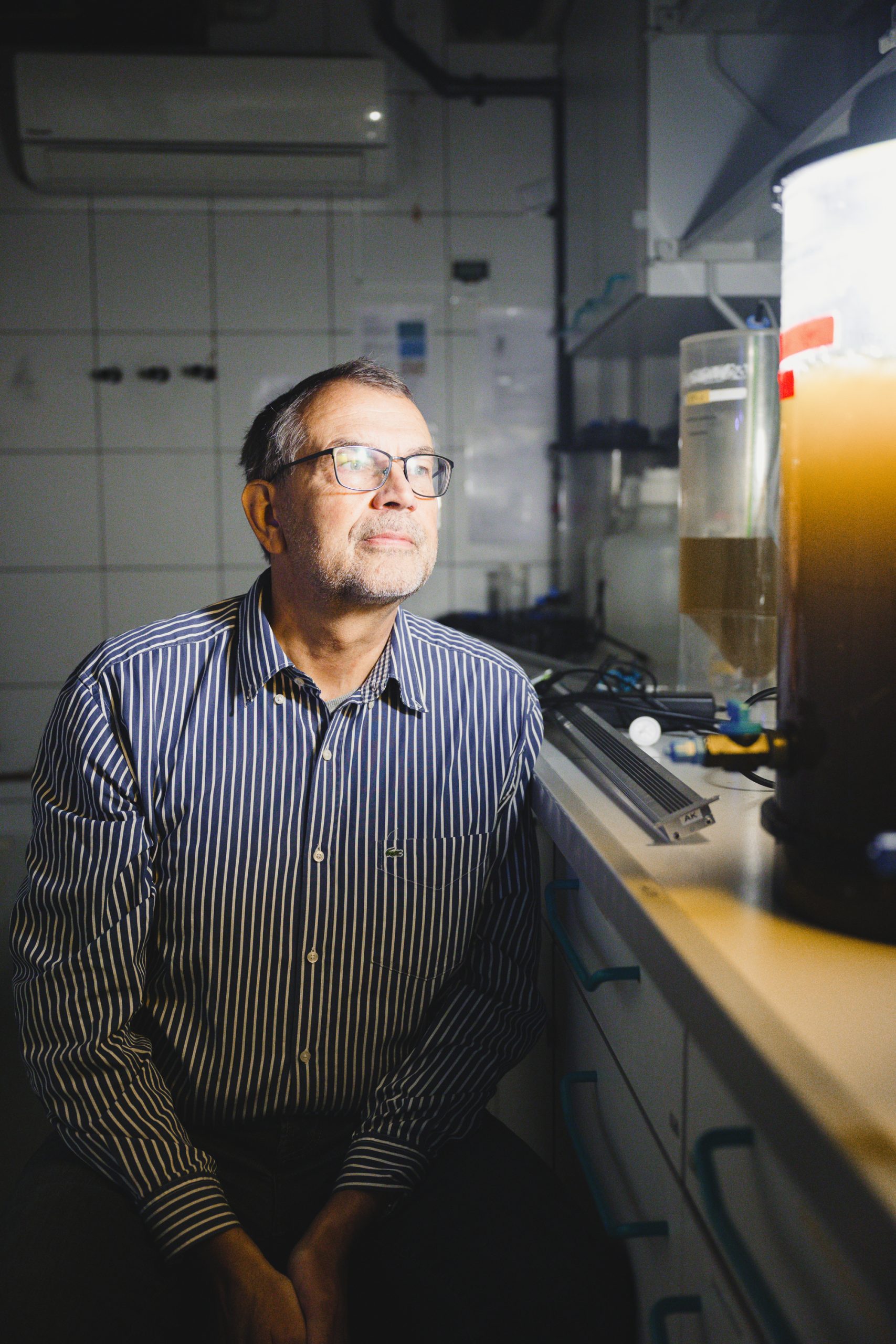

Andreas Kunzmann leitet die Arbeitsgruppe Experimentelle Aquakultur. Als Tierphysiologe beschäftigt er sich mit den biochemischen und biophysikalischen Funktionsweisen von Organismen, er studiert Stoffwechsel, Energiebedarf und Stressfaktoren. Was belastet einen Organismus? Wie schafft er es, zu überleben? Wann sind seine Grenzen überschritten? Um das zu verstehen, führt die Arbeitsgruppe Labor- und Feldexperimente durch.

Studierende beginnen, im Foyer Infotafeln und Poster für eine Konferenz aufzubauen. Wir nehmen in Sesseln unweit des Korallenriffs Platz. Kunzmann hat sich noch ein Stück Zitronenkuchen geholt. Doch sobald es um seine Forschung geht, scheint der Kuchen vergessen.

Science Notes: Herr Kunzmann, Sie widmen Sie sich der Frage, wie die Menschheit in Zukunft essen wird. Warum?

Andreas Kunzmann: Laut Prognosen der Vereinten Nationen werden im Jahr 2057 bereits 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Unsere bisherige Lebensmittelproduktion ist extrem klima- und umweltschädlich, außerdem kratzt die Landwirtschaft an den Grenzen ihrer Kapazitäten. Das fruchtbare Land wird weniger, ebenso wie Süßwasser und Phosphor zum Düngen. Wir müssen die zwei Drittel unseres Planeten geschickt nutzen, die vom Ozean bedeckt sind. Das heißt auch: nachhaltige Aquakultur.

Aquakulturen sind der am schnellsten wachsende Lebensmittelsektor weltweit – wir nutzen die Ozeane also schon intensiv zur Nahrungsproduktion. Zufrieden scheinen Sie damit aber trotzdem nicht.

Aus der konventionellen Landwirtschaft hätten wir lernen können, dass Monokulturen schlecht sind: Wenn wir eine einzige Art in Massen produzieren, müssen wir Pestizide, Düngemittel und Antibiotika nutzen. Die gleichen Fehler wiederholen wir jetzt, indem wir in gigantischen Wasserfarmen nur Lachs oder Shrimps produzieren. Und obwohl die Tiere in überfüllten Käfigen oder Becken gehalten werden, ist das sehr ineffizient: Das Futter macht einen Großteil der Kosten so einer Anlage aus. Es wird aber nie vollständig verwertet. Ein Teil löst sich und schwimmt im Wasser, ein Teil sinkt zu Boden und verschwindet im Sediment. Zusätzlich zu den Ausscheidungen der Fische reichern sich Nährstoffe an – und viel Geld geht verloren.

Das führt zu einer Überdüngung des Systems…

…und bevorzugt Arten, die dort nicht sein sollten. Wir beobachten dann etwa ein explosives Wachstum von Bakterien, die Sauerstoff verbrauchen, der anderen Arten wiederum fehlt. Algen breiten sich massenhaft aus. Deren Zellen sterben ab, sinken nach unten, verwesen – und verbrauchen so noch mehr Sauerstoff. Diese grüne, sauerstoffarme Brühe wird dann aus der Aquakultur geschwemmt und schadet dem umliegenden Ökosystem. Wir wollen das besser machen.

Was haben Sie der heutigen Aquakultur entgegenzusetzen?

Die Integrierte Multitrophe Aquakultur, kurz IMTA. Dabei nehmen wir uns die Nährstoffkreisläufe der Natur zum Vorbild. Mehrere Arten werden im selben Bereich gehalten, die auf unterschiedlichen Stufen der Nahrungskette stehen. Dadurch muss nur eine Art gefüttert werden. Die anderen sind extraktiv – sie können gelöste, abgesunkene oder ausgeschiedene Nährstoffe verwerten. Das ist kein Nullsummenspiel, etwas bleibt immer im Wasser zurück. Aber es ist die bislang nachhaltigste Form der Aquakultur.

Kunzmann steht auf und führt mich zu einem Schaukasten mit einer Miniatur-Landschaft. Das Kuchenstück lässt er endgültig zurück. Hinter der Glasscheibe: Eine Hütte unter Palmen. An der Küste davor verteilen Menschen Algen und Fische zum Trocknen in der Sonne. Im Meer schwimmen Fische in Käfigen, Bojen tragen Leinen mit Algen und Muscheln. Am Meeresgrund liegen Seegurken. Ein Farmer schippert in seinem Boot durch die kleinbäuerliche Idylle.

So sieht die IMTA in der Anwendung aus?

Ja, im Optimalfall sind es mindestens vier verschiedene Arten, deren Nährstoffbudget wir genau berechnen. In Käfigen können Fische gehalten werden, in den Tropen zum Beispiel Riffbarsche oder Brassen, im Mittelmeer etwa Wolfsbarsche. Diese muss der Farmer füttern. Daneben werden Algen an Leinen kultiviert, die gelöste Nährstoffe aufnehmen. Muscheln wiederum ernähren sich von umhertreibenden Partikeln, inklusive der Ausscheidungen der Fische. Und Seegurken, die in Asien eine teure Delikatesse sind, durchpflügen das Sediment. Sie schlucken Sand mit den abgesunkenen Nährstoffen und Bakterien. Dann scheiden sie ihn gesäubert wieder aus. Eine ähnliche Funktion am Boden würden etwa Krebse oder Krabben erfüllen. Medikamente und Dünger sind nicht nötig. Die Farmer wiederum haben vier Produkte gleichzeitig erzeugt – und sind damit unabhängiger von schwankenden Marktpreisen.

Und so wollen Sie die Welt ernähren?

Unser Ansatz geht weg von der Massenproduktion, weg von der Herstellung an einem Ort und dem Export in die ganze Welt. Uns geht es um viele kleine Systeme für Familien und Dörfer. Ein Teil davon soll der Selbstversorgung dienen, so dass auch die Produzierenden selbst von ihren Erzeugnissen profitieren. Der Überschuss kann verarbeitet und verkauft werden. Sie könnten umliegende Dörfer mitversorgen, die nicht an der Küste liegen. Und in kleinem Maße könnten sie auch einen Fisch als Luxusprodukt mitproduzieren, der Devisen bringt und unter anderem auch auf deutschen Tellern landet.

Warum sind Fische in Ihrem System ein Luxusprodukt?

Weil sie im oberen Bereich der Nahrungskette stehen – oder, im Falle von Raubfischen wie Thunfisch oder Lachs, ganz oben.

Wo liegt dabei das Problem?

Am untersten Ende der Nahrungskette stehen die Primärproduzenten, die durch Photosynthese wachsen. Am Land sind das die Pflanzen, im Ozean die Algen. Algen werden zum Beispiel von Krebstieren gefressen, diese wiederum von einem Fisch und der Fisch wiederum von einem größeren Fisch. Auf jeder dieser vier Stufen steht die Effizienz der Weitergabe von Energie im Verhältnis eins zu zehn – um eine Einheit von Energie zu erzeugen, werden zehn Einheiten verbraucht. Das heißt, ein Krebs muss 10 Gramm Algen essen, um ein Gramm zuzunehmen, und so weiter. Auf vier Stufen der Nahrungskette haben wir schon viermal 90 Prozent der Energie verloren. Ein Thunfisch wäre das Paradebeispiel für diesen Verlust: Er ernährt sich von großen Fischen und steht etwa auf der sechsten oder siebten Stufe der Nahrungskette. Dann kommt erst der Mensch.

Wenn die IMTA ein so viel besseres System ist – warum hat sie sich bisher noch nicht im großen Stil durchgesetzt?

Das Prinzip ist relativ neu und in der Umsetzung komplex. Erstmal muss ein Austausch stattfinden zwischen denen, die es praktizieren wollen und denen, die Wissen darüber haben. Außerdem muss die IMTA immer an den Einsatzort und einheimische Organismen angepasst werden. Wir wollen ja mit dem arbeiten, was in der jeweiligen Gegend natürlich vorkommt. Und schließlich müssen wir schauen, welche Arten von kommerziellem Interesse sind. Je konsequenter wir die Nährstoffbilanz optimieren wollen, desto aufwendiger wird es. Gehen wir einmal davon aus, dass wir wirklich eine vollständige Neutralisation der Nährstoffe im Kreislauf erreichen wollten: Wenn Sie dann zum Beispiel 100 Quadratmeter Fischkäfige haben, brauchen Sie theoretisch Platz für zehn bis 50 Quadratkilometer Algenanbau – damit die gelösten Nährstoffe möglichst vollständig aufgenommen werden.

Oh – das ist viel.

Vergessen Sie nicht, dass wir hier über Summen reden: viele Dörfer, viele kleine Betriebe, viele kleine Farmen. Und wir setzen ja nicht nur Algen ein, sondern etwa auch Muscheln und Seegurken oder Krabben, die Nährstoffe aufnehmen.

Wie ausgereift ist denn die Forschung dazu?

Im Labor schaffen wir es bereits, vier Arten miteinander zu kombinieren. In der Praxis fangen wir mit weniger an.

Gibt es schon erfolgreiche Beispiele?

In Madagaskar hat ein Unternehmen ein Modell der Seegurken-Aquakultur für den Export nach Asien etabliert. Die Küstendörfer sind eingebunden, hunderte von Familien profitieren davon. Ihr Einkommen ist ansonsten bedroht, weil die Fischbestände schwinden. Auch die heimische Seegurkenart war aufgrund ihres hohen kommerziellen Wertes überfischt und beinahe ausgerottet. Jetzt werden die Jungtiere in einer eigenen Brüterei aufgezogen und dann an die Farmer geliefert. Die Seegurken in der Aquakultur brauchen kein zusätzliches Futter, weil sie sich aus dem Sediment ernähren. Die Farmer kombinieren das lokal mit dem Anbau von Algen, aus denen Carrageen gewonnen wird – ein Stoff, der etwa Zahnpasta oder Speiseeis eine cremige Konsistenz verleiht. Unsere Studien zeigen, dass sowohl Algen als auch Seegurken besser wachsen, wenn sie gemeinsam kultiviert werden. Weil die Aquakulturen außerdem ein Schonraum sind, in dem nicht gefischt werden darf, siedeln sich auch andere Arten wieder an. Der Ozean wird sozusagen wiederbelebt.

Ein Lieblingsfisch der Deutschen ist der Lachs, der hauptsächlich in Aquakulturen produziert wird. Was halten sie von nachhaltigeren Ansätzen, etwa Produkten mit Siegel des Aquaculture Stewardship Council (ASC), bei denen unter anderem mehr pflanzliche Nährstoffe eingebracht werden?

Es ist toll, wenn die Wissenschaft auf diesem Gebiet Verbesserungen erreicht. Ich will auch den Menschen ihren Luxus nicht wegnehmen. Grundsätzlich halte ich es aber für falsch, sich auf Raubfische zu spezialisieren. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir künftig 10, 11 oder 12 Milliarden Menschen ernähren. Die können nicht alle Lachs essen – egal, wie sehr die Produktion optimiert wird.

Die Menschen der Zukunft sollen also Algen essen?

Wir müssen lernen, weiter unten in der Nahrungskette anzusetzen. Besser als Lachs wären etwa die vegetarisch lebenden Karpfenarten, die in China sehr begehrt sind. Doch führt kein Weg an einer hauptsächlich pflanzlichen Ernährung vorbei. Es heißt, einmal in der Woche solle man Fisch essen, wegen der Omega-3-Fettsäuren. Aber wie kommen die in den Fisch? Die kommen aus seinem Futter, aus den Algen. Also können wir die auch direkt verspeisen. Ein Projekt bei uns am Institut beschäftigt sich mit den so genannten Seagrapes, den Meerestrauben – einer besonders exquisiten Alge.

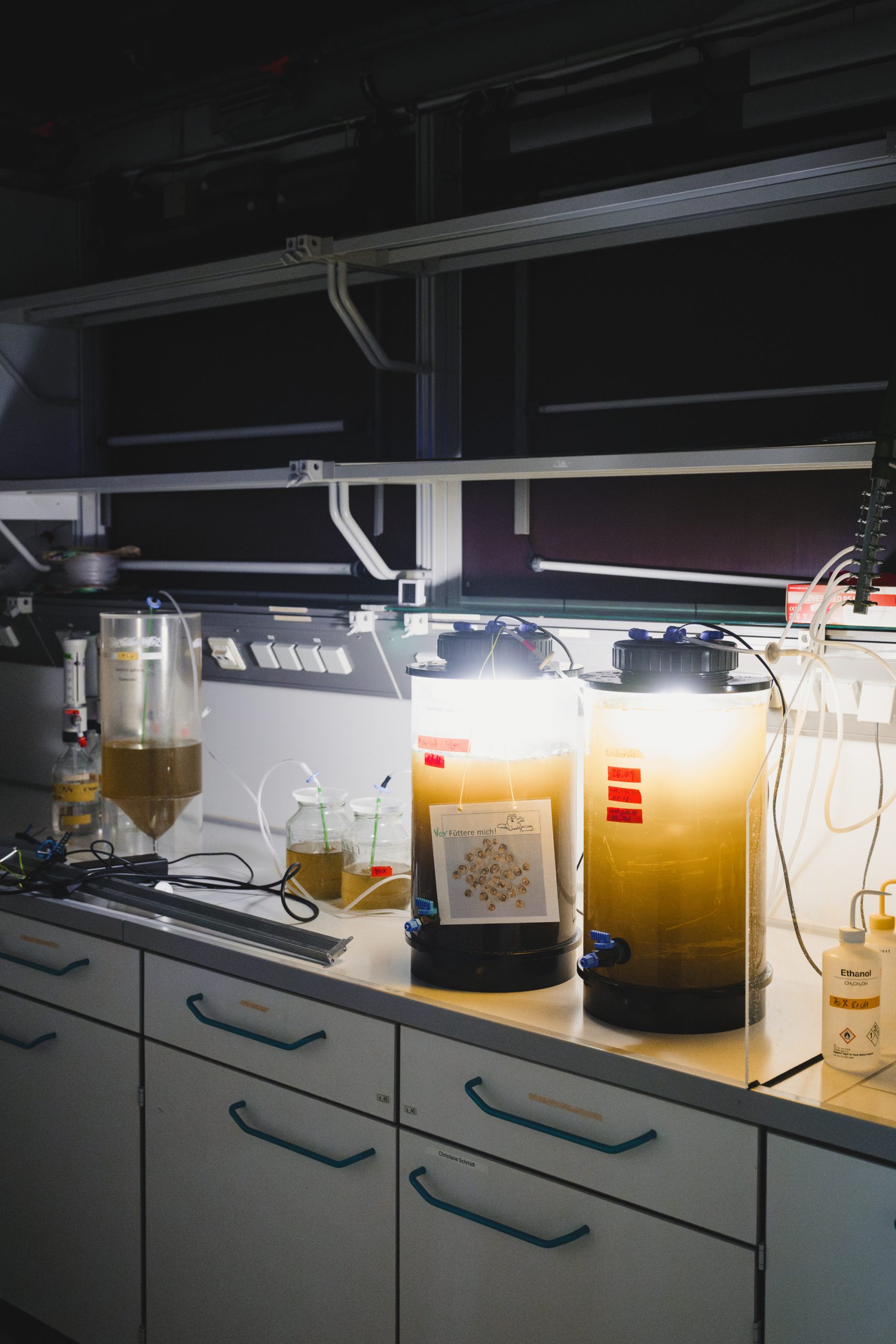

Andreas Kunzmann nimmt mich mit in ein Labor: Eine große Garage mit Kachelboden und Rolltor. In Metallregalen stehen Aquarien und Becken dicht an dicht. Manche sind miteinander verbunden, so dass sich die Arten darin denselben Wasserkreislauf teilen. Vor 20 Jahren begann hier Kunzmanns Karriere am ZMT: Er besorgte ein paar billige Kellerregale, stellte Aquarien hinein und startete seine Versuche. Wissenschaft im Kleinen, wie er sagt.

Bis heute ist das Prinzip ähnlich: Die Forschenden verändern die Umweltbedingungen und beobachten, wie die Arten reagieren. Mal erhöhen sie die Temperatur und simulieren die Erderwärmung, mal erhöhen oder verringern sie den Salzgehalt. Bei Pflanzen, die Photosynthese betreiben, variieren sie die Lichtverhältnisse. So lernen sie die Widerstandsfähigkeit und Abwehrmechanismen verschiedener Organismen kennen.

Kunzmann steigt auf eine Leiter, greift in ein Becken und holt eine glitschige Alge hervor – ein grüner Stängel, an dem kleine, traubenartige Bläschen wachsen: die Seagrapes.

Es gibt ja Menschen, die sehr viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben. Seagrapes sind eine ganz natürliche Ergänzung, voller Vitamine und essenzieller Fettsäuren. Wir haben gerade ein Paper veröffentlicht, das zeigt, dass sie mindestens so viele Antioxidantien enthalten wie die gehypten Goji-Beeren.

Und wie schmecken diese Meerestrauben?

Probieren Sie selbst.

Frisch, knackig, leicht salzig… insgesamt gewöhnungsbedürftig.

Die kommen ja auch aus dem Salzwasser. Das Besondere sind aber das Aussehen und die Konsistenz. Die Träubchen erinnern an Fischeier, weshalb man sie auch »Green Kaviar« nennt. Wenn Sie sich die auf die Zunge legen und diese nach oben drücken, dann explodieren sie in ihrem Mund – wie die Eier des Störs, nur viel gesünder und viel nachhaltiger produziert. Für mich sind sie ein Nahrungsmittel der Zukunft. Das hier ist zwar eine tropische Alge aus Vietnam, die wir in hiesigen Breiten nicht im Freien anbauen können. Aber es geht uns darum, den Nutzen von Algen bekannter zu machen und sie generell als Nahrungsmittel zu propagieren – auch in Deutschland.

Was können wir denn mit unseren heimischen Algenarten anfangen?

Algen sind ein Multifunktionsprodukt. Einerseits dienen sie der Ernährung und Nahrungsergänzung. Andererseits gibt es zahlreiche Alltagsanwendungen – als Dämmstoff, als Farbstoff oder eben als Geliermittel, als Agar. Das alles muss man nicht aus tropischen Algen herstellen, die man aus Bali importiert. Das geht auch mit Kaltwasseralgen, auch aus Aquafarmen.

Was werden wir denn in Zukunft womöglich essen, womit wir heute noch gar nicht rechnen?

Mit dieser Frage beschäftigt sich bei uns am Institut das Projekt »Food for the Future«. Wenn Ihnen Seegurken und Algen noch nicht genug waren, zeige ich Ihnen jetzt etwas ganz Besonderes.

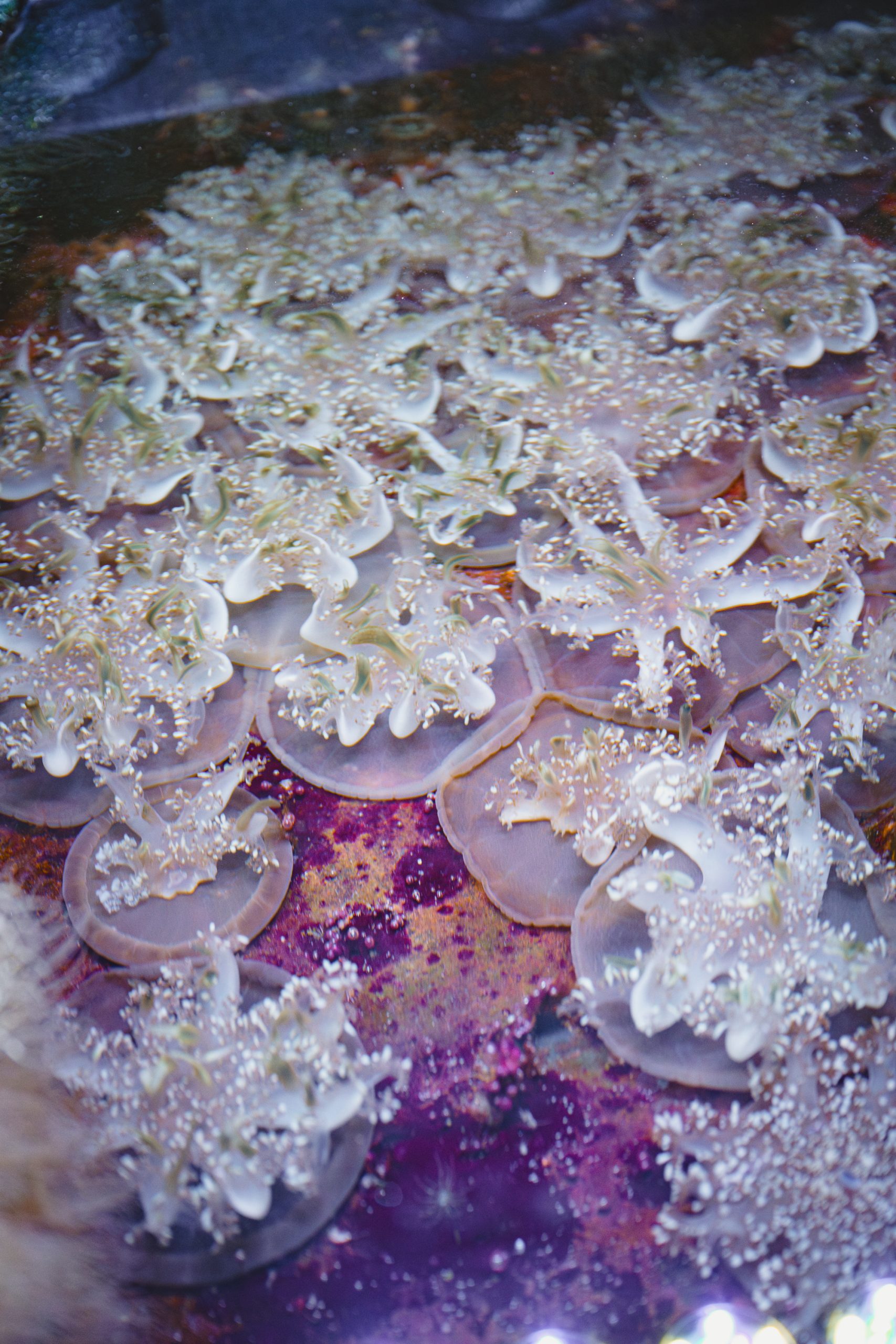

Die letzte Station ist das große Nasslabor des ZMT, mit dutzenden Aquarien und einer bunten Artenvielfalt von der Seegurke bis zum Falschen Clownfisch. Zwei Jahre seines Lebens habe ihn der Aufbau dieses Bereichs gekostet, sagt Kunzmann. Er hält seine Hand in ein Becken und demonstriert, wie die so genannte Putzergarnele herbeischwimmt und seine Fingernägel reinigt. Im Ozean befreie diese Art etwa Fische von Parasiten und bilde regelrechte Waschstraßen. In der hintersten Ecke des Labors wabern leuchtend blaue Quallen durch ihr Aquarium. Kunzmann schnappt sich eine davon und präsentiert sie auf seiner Handfläche.

Hier sehen sie die Cassiopea andromeda aus der Gattung der Schirmquallen. Sie leben in seichten Küstengewässern und hängen am liebsten dicht gedrängt am Boden rum. Ihr Flächenbedarf ist also gering. Zum anderen sehen Sie hier, auf der nach oben gerichteten Seite, grüne und blaue Farbpigmente. Das sind kleine, einzellige Algen, mit denen die Quallen in Symbiose leben. Auf diese Weise können sie, ähnlich wie Korallen, Photosynthese betreiben und Zucker produzieren. So bilden sie ein beinahe autarkes System, das Sonnenlicht in Energie umwandelt und keinerlei zusätzliche Nahrung benötigt. Ähnlich wie Topfpflanzen benötigen sie nur hin und wieder etwas Stickstoff und Spurenelemente als Dünger. Sie sind wie gemacht für nachhaltige Aquakultur.

Und die kann man essen?

Quallen bestehen hauptsächlich aus Wasser, aber aus hundert Gramm können wir drei Gramm Trockenmasse und circa zwei Gramm Rohprotein gewinnen. Unsere Gruppe experimentiert mit Quallenchips oder stellt Pulver her, aus denen man zum Beispiel Burgerpatties machen kann. Übrigens ist unsere Forschung auch für den Wildfang relevant. Aktuell haben Fischer das Problem, dass sie immer mehr Quallen in ihren Netzen haben. Deren Ausbreitung ist begünstigt durch das Schwinden der Fischbestände. Quallen sind auf dem Vormarsch, werden tonnenweise aus dem Meer gefischt, gelten aktuell aber fälschlicherweise als nutzlos und müssen zurückgekippt werden. Das wollen wir ändern – wir brauchen schließlich dringend neue Lösungen für die Proteinversorgung der Menschheit.

Kunzmann schaut auf die Uhr. Er müsse jetzt dringend zum nächsten Termin, aber empfehle mir die Ausstellung mit den Infotafeln im Foyer. Nach unserem Abschied nehme ich wieder in der Sitzecke am Korallenriff Platz. Das Foyer füllt sich mit Studierenden aus aller Welt. Beim nächsten Besuch am ZMT sollte ich eine Seegurke probieren, denke ich mir, einen Seagrape-Salat und einen Quallenburger. Bis dahin muss ich mich wohl mit gewöhnlicher Nahrung begnügen. Niemand scheint mich zu bemerken, als ich in das Kuchenstück beiße.

Erschienen am 16. Mai 2024

Newsletter

Jeden Monat ein Thema. Unseren Newsletter kannst du hier kostenfrei abonnieren: