Wer zum ersten Mal meditiert, merkt: Schon bald funken Gedanken dazwischen. Wie erreichen Profis die ersehnte Stille im Kopf? Und was weiß die Neurowissenschaft über diesen Zustand?

Still, ich sitze ganz still. Ich spüre nur meinen Atem. Ein, aus. Ich denke an nichts. Gar nichts. Stille. Leere… Aber ich muss ja noch Lena anrufen. Und was war eigentlich dieses Poltern da draußen?

Mido Kawamura kennt diese gedanklichen Eindringlinge gut, inzwischen allerdings eher aus zweiter Hand: Sie leitet Meditationen für ihre Schüler:innen an. Kawamura selbst meditiert seit vier Jahrzehnten. Während ihrer geistigen Versenkung gelangt sie »in eine gefüllte Leere oder besser: eine Weite, in der es keinen Impuls gibt, etwas zu denken oder zu tun. Einen Ort, an dem ich mich mit allem verbunden fühle.« In der buddhistischen Lehre wird dieser Zustand als »Eins-Sein« beschrieben.

Was ist dieser Zustand, dieser Ort? Für äußere Betrachter scheint rein gar nichts zu passieren. Kawamura sitzt einfach still da, sehr lange, die Augen geschlossen, im Lotussitz. Ihr Körper ist dann ganz weich, sagt sie. Es kommen keine Gedanken mehr, die sie ablenken. Es strengt sie nicht an, nur so da zu sein. Im Gegenteil: Kawamura liebt das.

Das weltgrößte Forschungsprojekt zur Meditation

Tania Singer ist Neurowissenschaftlerin und wissenschaftliche Leiterin der Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften der Max-Planck-Gesellschaft. Wie keine andere hat sie sich wissenschaftlich mit der Frage befasst: Was passiert beim Meditieren im Kopf? Was ist das, was Laien flapsig »das Nichts im Kopf« nennen und Meditationserfahrene »gefüllte Leere«?

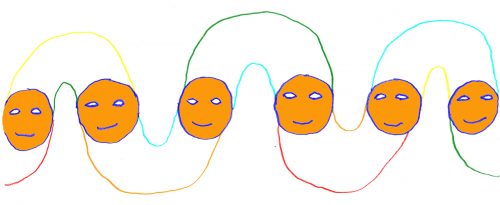

»Das kommt ganz auf die Art der Meditation an«, sagt Singer. 2008 stieß sie das ReSource Project an, es gibt weltweit kein anderes Forschungsprojekt zum Thema, das mit so vielen Teilnehmer:innen die Effekte verschiedener Meditationsformen untersucht. Rund 300 Testpersonen, die noch nie meditiert hatten, nahmen teil. Sie durchliefen über neun Monate hinweg drei verschiedene Trainingsmodule – mit mehrtägigen Retreats, fast täglichen, 30-minütigen Meditationsübungen und wöchentlichen Gruppensitzungen.

Ein Grundprinzip von vielen Meditationen veranschaulicht der sogenannte »Bodyscan«. Dabei durchwandert man den Körper und versucht, Körperstellen immer feiner zu spüren. »Es geht aber nicht vorrangig darum, ein besseres körperliches Feingefühl zu bekommen«, erklärt Singer. »Es ist eine Methode, die den Geist dazu bringt, sich ganz auf den jetzigen Moment und die Körpersignale zu fokussieren.« Sich nicht ablenken zu lassen, nichts zu bewerten, sich ganz auf eine geistige Übung im Hier und Jetzt einzulassen und dies mit Freude zu tun, das ist allen Meditationsformen gemeinsam.

Beim Meditieren wie beim Sport: Es braucht viel Training

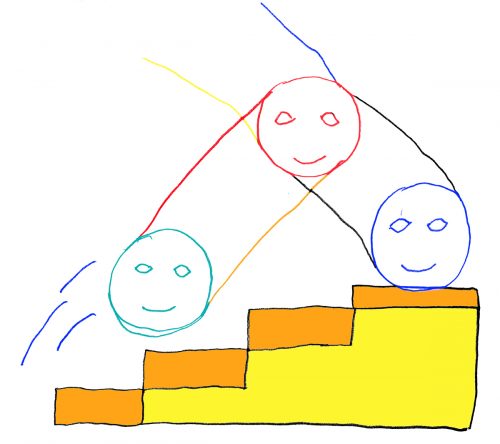

Die geistige Übung selbst kann aber je nach Meditationsform variieren. In einer Mitgefühlsmeditation etwa wünscht man verschiedenen Menschen im Geiste Glück, Gesundheit und andere positive Dinge – auch Personen, die man nicht ausstehen kann. »Diese Meditationsform öffnet das Herz. Wissenschaftlich konnten wir mithilfe von standardisierten Befragungen und Hirnscans nach dreimonatiger intensiver Praxis nachweisen: Das Mitgefühl, der Altruismus und das Gefühl, sich mit anderen verbunden zu fühlen, nimmt zu«, schildert Singer. Die Effekte seien folglich sehr spezifisch für die praktizierte Form der Meditation. »Es ist wie beim Sport: Wenn wir gezielt den Rücken trainieren, passiert nicht automatisch etwas in den Beinen.«

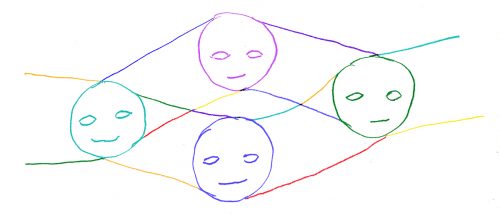

Dennoch haben die verschiedenen Meditationstechniken einige wenige Wirkungen, die ihnen allen gemeinsam ist: Alle tragen der Neurowissenschaftlerin zufolge dazu bei, dass die Übenden nach wenigstens drei Monaten intensiver Praxis eine Spur aufmerksamer werden und sich besser konzentrieren können. Sie lassen sich auch im Alltag weniger leicht ablenken und das Wandern der Gedanken lässt nach. Die Proband:innen erklärten in Befragungen, ihre Gefühle seien eine Nuance positiver gefärbt und sie fühlten sich kraftvoller.

»Das innere Dauerradio wird leiser.«

»Es ist aber ein Trugschluss, dass Meditation in eine komplette Leere führt. Es passiert immer etwas in unserem Gehirn«, sagt Singer. »Es wird leerer in dem Sinne, dass das innere Dauerradio bei Meditierenden nach einigen Monaten der Praxis leiser wird.« Die Teilnehmer:innen des ReSource-Projektes bemerkten diese Beruhigung des Geistes auch selbst. Sie gaben an, dass sie Unterschiede im Denken merkten nach der dreimonatigen Meditation: Die Gedanken ratterten nicht mehr durcheinander, sondern kämen langsam nacheinander hoch.

Was ist aber nun jener für Laien mysteriös anmutende Zustand, den Mido Kawamura mit all ihrer Erfahrung als »Eins-Sein mit allem« umschreibt? Der Gesundheitswissenschaftler Tobias Esch von der Universität Witten-Herdecke setzt sich seit 35 Jahren jeden Morgen selbst auf ein Meditationskissen. Zudem erforscht er die Auswirkungen der mentalen Praxis auf andere Menschen und hat das Buch Mehr Nichts! geschrieben. »Dieses offene Gewahrsein«, wie er den Zustand nennt, »ist nichts Mysteriöses; seine Existenz ist wissenschaftlich gut belegt. Im Hirnscanner erkennen wir es daran, dass ganz bestimmte Areale im Gehirn aktiviert sind.«

Beim Meditieren geht es nicht darum, besser zu funktionieren.

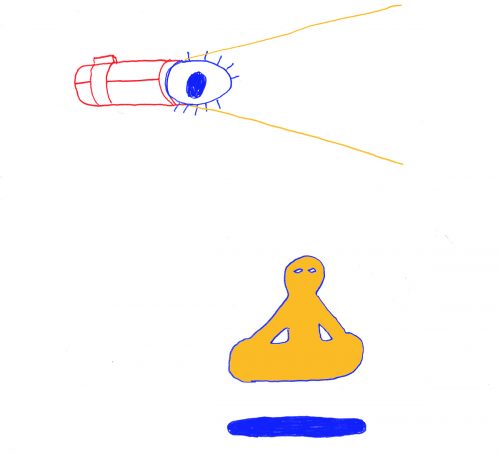

Bei vielen Meditationen fokussiert man den Geist auf ein Objekt: Beim Bodyscan auf den Körper und wie dieser sich anfühlt. Beim offenen Gewahrsein allerdings gibt es keinen Fokus auf ein bestimmtes Objekt, sondern eine Art Aufmerksamkeitskegel, der wie der Lichtstrahl einer Taschenlampe in die Nacht leuchtet. »Dieser Kegel kann sich ganz weit öffnen, sodass wir alles um und in uns wahrnehmen, ohne es zu bewerten oder Gedankenketten aufkommen zu lassen«, erklärt Esch. »Diesen Zustand nennt die buddhistische Lehre Eins-Sein.« Tania Singer warnt allerdings davor, dass dieser Begriff der Leere oft falsch verstanden würde. Meditationsanfänger seien oft frustriert, wenn sie nach den ersten Malen nichts davon bemerkten. »Doch erst nach einigen Jahren der Meditationspraxis kann man in einen solchen Zustand gelangen«, sagt Singer.

Im Zustand des offenen Gewahrseins ist vieles nicht, was sonst im Kopf ist. Das Mühlenrad der Gedanken läuft nicht. Die Ablenkung und innere Unruhe sind nicht. Man will keinen Kaffee trinken und keine neuen Schuhe kaufen. Es ist eine Lossagung von den Triebkräften, die im Alltag an uns zerren. »Und doch ist dieser Zustand nicht Nichts«, erklärt Esch. »Schließlich ist man mit allem verbunden. Ich nehme mich selbst und gleichzeitig alles um mich herum wahr, Flugzeuglärm etwa, andere Menschen – und zwar wertfrei.«

Kein Wunder, dass Meditieren ein Hype ist. Apps und Retreats laden allerorten zum mentalen Training. »Darin liegt eine große Gefahr«, sagt Tobias Esch. Denn solche Meditations-Angebote sollen oft dazu führen, dass Menschen noch besser funktionieren: sich besser konzentrieren können, sich nicht so leicht ablenken lassen, effizienter arbeiten. »Aber darum«, betont Esch, »geht es nicht bei der Meditation!« Es gehe darum, über eine geistige Leere – oder zumindest eine größere Leere als zuvor – innere Freiheit und Persönlichkeitsentwicklung zuzulassen, sich innerlich zu orientieren. Wer viel meditiert und diesen Zustand schätzt, wird beispielsweise weniger zu Süchten neigen, erklärt Esch. In einer Meditation könnten Menschen erkennen, dass sie beispielsweise nur Zigaretten rauchen, um sich abzulenken. Oder dauernd Schuhe kaufen, weil sie sich dann kurzzeitig glücklich fühlen. Oder sie können, etwa im Falle der Meditation der liebevollen Güte, lernen, ihre Mitmenschen besser zu behandeln – jedenfalls, wenn sie alles richtig machen. Mido Kawamura sagt dazu: »Wenn sich im Alltag auf Dauer nichts ändert, meditiert man falsch.«

»Viele warten gleich auf den Rieseneffekt, wenn sie einmal meditieren.«

Viele warten aber gleich auf den Rieseneffekt, wenn sie einmal meditieren, weiß Tania Singer. »Aber wenn man ein, zwei Tage lang einen Kurs besucht, passiert erst einmal wenig«, gibt die Neurowissenschaftlerin zu bedenken. »Die Kunst liegt, wie bei allem, was wir neu lernen, in der Dauer des Übens und in der Wiederholung.«

Der Weg zum »Nichts im Kopf« ist folglich das eigentliche Abenteuer. Wenn Meditierende das erste Mal in einen Moment geistiger Stille eintauchen, fühlen sie sich oft regelrecht euphorisch, erzählt Mido Kawamura. »Das ist Anfängerglück.« Später sei das Eintauchen in diesen mentalen Zustand ruhiger und nicht mehr so überschwänglich.

Still, ich sitze ganz still. Ich spüre nur meinen Atem. Ein, aus. Ich denke an nichts.

Erschienen am 20. Juli 2021

Inhalt

Unsterblich

In Zukunft werden uns immer mehr Tote begleiten: Als digitale Kopien, die nach dem Tod eines Menschen weiterreden, chatten, vielleicht sogar arbeiten. Aber wollen wir sie überhaupt haben in unserer Welt der Lebenden?

Vergiss es, Bruder.

Vergessen ist kein Unfall. Vergessen ist essenziell für unser Hirn, unser Leben, unsere Gesellschaft – ein aktiver Prozess. Ohne Vergessen wäre Erinnern ein Nichts.

Das dunkelste Kapitel der Physik

Viele Jahre lang suchen zwei Wissenschaftlerinnen den Beweis für die Dunkle Materie. Nicht nur die Theorie macht ihnen zu schaffen – auch die Männerwelt der Physik.

Ein Brocken Nichts

Im Internet ist alles einfach da und irgendwie kommt es zu uns. Dahinter stecken tausende Tonnen Metall und Kunststoff. Drei Studentinnen machen sie greifbar – mit dem BROCKEN.

Sie haben Nichts

Sonja und Petra haben körperliche Beschwerden. Niemand kann erklären, woher sie kommen. Sind sie harmlos oder tödlich? Über den schmalen Grat zwischen Nichts und Etwas in der Medizin.

Wenn das Seil reißt

Über Pannen, gescheiterte Experimente, misslungene Entwicklungen wird nicht gern gesprochen. Doch das Scheitern gehört zu jeder echten Forschung – die Wissenschaft muss lernen, es zu umarmen. Ein Plädoyer.

Nichts bleibt

Barfuß oder Lackschuh,

Alles oder nichts? Die Playlist.

Leere Gedanken

Wer zum ersten Mal meditiert, merkt: Schon bald funken Gedanken dazwischen. Wie erreichen Profis die ersehnte Stille im Kopf? Und was weiß die Neurowissenschaft über diesen Zustand?

Es war Bobobees Idee

Ein Erfinder trifft seine Erfindung wieder – nur kommt sie jetzt aus China. Ein Interview.

Was ich höre

Vier Minuten, dreiunddreißig Sekunden: Nichts. Unsere Autorinnen erzählen von einem Hörerlebnis.