Was kommt nach der Pandemie? Diesen Text möchte Lissi Pörnbacher schon seit einem halben Jahr aufschreiben. Sie liest, recherchiert, spricht mit einem Psychologen und einem Historiker. Wie sich das auf ihren Blick auf das Danach ausgewirkt hat? Ein Entstehungsprozess.

Es gibt Dinge, bei denen man sich schon nach ihrem Ende sehnt, wenn sie gerade erst begonnen haben. Die Periode. Die Amtszeit von Donald Trump. Die Coronapandemie.

Bei den ersten beiden gibt es zumindest Anhaltspunkte, wann sie enden: nach drei, vier Tagen. Nach vier Jahren, höchstens acht. Doch was die Coronapandemie angeht, scheint sich niemand mehr eine Antwort zuzutrauen. Wir hofften auf Sommer, wir hofften auf Impfung, wir hofften darauf, dass das Virus durch eine wundersame Wendung verschwindet. Wir hofften, dass das Warten endlich endet. Und natürlich haben wir daran gedacht, was danach sein wird, was wir alles nachholen wollen, was sich ändern wird, was sich ändern muss. Während ich das schreibe, denke ich: Eigentlich ist dieses »wir« hier falsch. »Wir« nämlich würde bedeuten, dass ich allgemeine Aussagen machen kann über die Pandemie. Doch das stimmt nicht. Jede ist anders betroffen, jeder nimmt die Situation anders wahr. Wir – das sind verschiedenste Gruppen: Coronaleugner, -skeptiker, -ängstliche, diejenigen, die sich an die Regeln halten und diejenigen, die sie ausreizen, es gibt Gewinner und Verlierer, Abgehängte und Vergessene.

Während ich das schreibe, denke ich: Eigentlich ist dieses »wir« hier falsch. »Wir« nämlich würde bedeuten, dass ich allgemeine Aussagen machen kann über die Pandemie. Doch das stimmt nicht. Jede ist anders betroffen, jeder nimmt die Situation anders wahr. Wir – das sind verschiedenste Gruppen: Coronaleugner, -skeptiker, -ängstliche, diejenigen, die sich an die Regeln halten und diejenigen, die sie ausreizen, es gibt Gewinner und Verlierer, Abgehängte und Vergessene.

Und vermutlich sitze ich deswegen schon so lange vor diesen Seiten. Nur mühsam füllen sie sich mit schwarzen Calibri-Buchstaben, die oft schneller wieder verschwinden, als sie getippt wurden. Der Versuch, zu beschreiben, wie das Leben nach der Pandemie sein könnte, schüchtert mich ein.

Ich könnte es mir doch einfach machen, mir Nerven und Energie sparen und die beschriebenen Seiten sorgfältig auf meinem Desktop verstauben lassen. Natürlich habe ich darüber nachgedacht und denke noch immer darüber nach. Doch es gibt einen Grund, der mich zweifeln lässt, ob das richtig wäre: Zwar ist das Vertrauen in die Medien im Jahr 2020 gestiegen, doch es gibt Menschen, die immer noch laut »Lügenpresse« rufen oder wütend in die Tasten tippen. Deswegen will ich ihnen zeigen, wie ich arbeite. Und wie mich meine Recherchen oft zu einer ganz anderen Geschichte bringen als zu derjenigen, die ich mir vorgestellt hatte.

Was ist die Geschichte?

Am Anfang dieser Recherche stand die Idee, ob wir, das Science Notes Magazin, nicht darüber schreiben wollen, wie es nach der Coronakrise weitergeht. Ich hatte mir diese Frage bis dahin nicht gestellt, fand sie aber spannend genug, um mich jetzt damit zu beschäftigen. Also habe ich gelesen, mir Online-Vorträge angesehen, an Online-Diskussionen teilgenommen und Podcasts angehört.

Das Thema ist riesig, habe ich festgestellt, also sollte ich versuchen, es herunterzubrechen – auf ein kleineres Themengebiet, auf einen bestimmten Zugang. Ich könnte beleuchten, wie es Kindern nach der Pandemie gehen wird. Zu groß. Kindern aus Mitteleuropa? Immer noch zu groß. Kindern aus Mitteleuropa aus sozial benachteiligten Familien? Den Text gibt es schon. Es gibt jede Menge andere Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern, doch Corona ist so omnipräsent, dass jeder Blickwinkel abgedeckt scheint und mir die Ideen ausgehen. Ich will nicht Artikel Nummer 243 schreiben darüber, dass die Coronakrise Ungleichheiten verstärkt oder dass besonders Kinder unter den Beschränkungen leiden – das ist zwar wahr und wichtig, aber weder neu noch überraschend. Worüber also schreiben?

Es gibt haufenweise Theorien über die Faktoren, die bestimmen, wann ein Ereignis zu einer Nachricht wird. Eine neuere Antwort auf diese Frage bieten Tony Harcup vom Department of Journalism Studies an der University of Sheffield und die Medienwissenschaftlerin Deirdre O’Neill in ihrem 2016 erschienenen Artikel »What is News? News values revisited (again)«. Sie identifizierten 15 Faktoren, von denen zumindest einer erfüllt sein soll, damit eine Geschichte zur Nachricht wird: Exklusivität, schlechte Nachrichten, Konflikt, Überraschung, audio-visuelle Aufbereitung, Teilbarkeit in sozialen Netzwerken, Unterhaltung, Drama, Follow-up-Geschichten, die mächtige Elite betreffende Ereignisse, Relevanz, Bedeutung, Prominente betreffende Ereignisse, gute Nachrichten, Geschichten, die in die Agenda des Mediums passen.

Eine Geschichte ist wertvoll, wenn sie sonst niemand hat.

In meinem Kopf laufen einige dieser Faktoren fast schon automatisch ab, nicht nur, wenn ich mich selbst auf die Suche nach einer Geschichte begebe. Manchmal auch, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt. Vor allem ein Faktor stellt eine hohe Schwelle dar: ein exklusiver Zugang. Eine Geschichte ist wertvoll, wenn sie sonst niemand hat. Wenn sie etwas Neues erzählt oder auf eine besondere Art und Weise. Diese Art von Geschichten findet man nicht in oberflächlichen Internetrecherchen.

Die besten Geschichten findet man auf der Straße, das hörte ich in meiner Ausbildung oft von erfahrenen Journalist:innen. Was sie damit meinten: Die besten Geschichten findet man, wenn man offen durch die Welt geht, genau hinsieht oder genau hinhört, wenn man mit Menschen spricht – egal ob es Bekannte sind oder Zufallsbekanntschaften, die man beim Einkaufen trifft oder eben auf der Straße. Dafür muss man nicht unbedingt an besondere Orte reisen oder in die Chefetagen von riesigen Unternehmen blicken. Oft sind die besten Geschichten die am nächsten gelegenen. Doch auf den Straßen, durch die ich in den vergangenen Monaten spaziere, herrscht lockdownbedingte Leere. Die wenigen Menschen, die ich treffe, sprechen vor allem von den vielen Festen, die wir verpasst haben im vergangenen Jahr und wie viel wir nachholen müssen – danach.

Digitale Recherche

Also höre ich mich um in der digitalen Welt. Wenn ich durch meinen Facebook-Feed scrolle – und das mache ich nicht oft – dann erschrecken mich die wütenden Kommentare meiner Bekannten. Ich habe nicht gezählt, wie viele Videos auftauchen, die anfangen mit: »Ich war lange still, aber nun muss ich auch mal was sagen…«. Und die enden mit Beschimpfungen gegen die Regierung, gegen die Medien und mit Theorien, dass das doch sicher alles so geplant war. Meine Freunde auf Instagram hingegen sind nicht wütend, einige sind sogar hoffnungsvoll und genießen es, zur Ruhe zu kommen, die meisten aber verbinden Corona mit Verzweiflung, mit Müdigkeit von den ständigen schlechten Nachrichten, mit Gelähmtheit, Antriebslosigkeit, Planlosigkeit, Ratlosigkeit und Unsicherheit. Jemand schreibt, er fühle sich, als wäre »dem Verstärker der Strom abgeklemmt worden und nun gibt es nur noch die Akustikgitarre im eigenen Wohnzimmer«. Und er findet eine Wendung, in der ich mich wiederfinde: »eine gefühlte Vollbremsung der Dinge, die mir persönlich am wichtigsten sind«. Es sind Worte, die zeigen, dass etwas verlorengegangen ist.

Meine Freunde auf Instagram hingegen sind nicht wütend, einige sind sogar hoffnungsvoll und genießen es, zur Ruhe zu kommen, die meisten aber verbinden Corona mit Verzweiflung, mit Müdigkeit von den ständigen schlechten Nachrichten, mit Gelähmtheit, Antriebslosigkeit, Planlosigkeit, Ratlosigkeit und Unsicherheit. Jemand schreibt, er fühle sich, als wäre »dem Verstärker der Strom abgeklemmt worden und nun gibt es nur noch die Akustikgitarre im eigenen Wohnzimmer«. Und er findet eine Wendung, in der ich mich wiederfinde: »eine gefühlte Vollbremsung der Dinge, die mir persönlich am wichtigsten sind«. Es sind Worte, die zeigen, dass etwas verlorengegangen ist.

Was also ist die Geschichte, die ich erzählen will? Das ist die wichtigste Frage, die sich Journalist:innen stellen müssen, bevor sie sich an einen Text setzen. Ich habe keine Antwort. Vielleicht wäre dies der Moment, um aufzuhören. Doch ich bin neugierig, weil ich eine Erklärung suche für das, was wir zurzeit fühlen, und vielleicht auch ein Blinzeln von Hoffnung, dass alles besser wird – danach.

Zurück

Also spreche ich mit Karsten Wolf, er ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Emotionsforschung und leitet die Private Akutklinik Schloss Gracht in Erftstadt bei Köln. Menschen mit privater Krankenversicherung behandelt er in diesem pittoresken Schlösschen wegen psychischer Probleme wie etwa Depressionen, Angststörungen oder Burnout. Natürlich weiß auch Wolf nicht, was die Zukunft bringen wird, doch er kennt sich mit Menschen und deren Psyche aus. Aufgrund seiner Erfahrungen mit Patient:innen kann er abschätzen, wie die Zeit nach der Pandemie aussehen könnte. Um in die Zukunft zu blicken, sehen sich Menschen gern die Vergangenheit an – als wäre sie eine magische Kristallkugel, die zeigt: So war es – so wird es wieder sein. Auch Karsten Wolf blickt erstmal in die Vergangenheit. Er sagt, Krisen hatten wir schon immer, und erinnert an die Anschläge vom 11. September 2001, an die Finanzkrise. »Doch dieses Mal ist etwas anders.« Vor Corona war die Lage schon angespannt, 2019 wurde von einigen Medien als das Jahr der Proteste bezeichnet. Menschen gingen auf die Straße – für besseren Klimaschutz, für Autonomie, gegen korrupte Machthaber, gegen Frauenfeindlichkeit. Und dann kam das Virus.

Um in die Zukunft zu blicken, sehen sich Menschen gern die Vergangenheit an – als wäre sie eine magische Kristallkugel, die zeigt: So war es – so wird es wieder sein. Auch Karsten Wolf blickt erstmal in die Vergangenheit. Er sagt, Krisen hatten wir schon immer, und erinnert an die Anschläge vom 11. September 2001, an die Finanzkrise. »Doch dieses Mal ist etwas anders.« Vor Corona war die Lage schon angespannt, 2019 wurde von einigen Medien als das Jahr der Proteste bezeichnet. Menschen gingen auf die Straße – für besseren Klimaschutz, für Autonomie, gegen korrupte Machthaber, gegen Frauenfeindlichkeit. Und dann kam das Virus.

Und mit dem Virus eine Krise, die wirkt wie ein Scheinwerfer. Sie beleuchtet all das, was wir lieber im Dunkeln bewahrt und vergessen hätten. Es sieht so aus, als wäre das die Krise, die zeigt, dass es nicht so weitergeht wie bisher. Als wäre das die Krise, die eine Veränderung anstößt. Anstoßen muss.

Was fehlt

»Wir haben etwas Wichtiges durch die Coronakrise verloren«, sagt Karsten Wolf, »Und das ist Präsenz.« Er erklärt: »Wenn wir uns auf Zoom treffen, beanspruchen wir vor allem den Kopf, wir nehmen Mimik und ein wenig Gestik des anderen wahr und analysieren sie. Wenn sich zwei Menschen hingegen persönlich treffen und körperlich präsent sind, dann sind alle ihre Sinne hochgefahren.« Dann entstehe Nahbarkeit, Bindung, reale Resonanz, Intensität. Wolf sagt: »Was ein Mangel an Präsenz bedeutet, zeigt sich etwa bei Menschen mit Depressionen: Die Patienten grübeln ständig und sind so immer in der Ratio. Sie fühlen sich ohnmächtig und ausgeliefert.«

Präsenz fehlt uns aber nicht erst seit Ausbruch der Pandemie. Sie sei schleichend aus unserem Leben verschwunden, sagt Wolf, vor allem in der westlichen Welt. Hier, wo Menschen immer alles verstehen, analysieren wollen, scheinen all jene Dinge, die wir nicht erklären und kontrollieren können, dramatisch und möglicherweise gefährlich. »Durch unsere Art des Denkens können wir schlecht mit Unsicherheiten umgehen.« An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Einschub machen und einen Vorgriff auf das, was noch kommt, weil ich mit einem zweiten Gesprächspartner über Unsicherheiten sprechen werde: Monate später, nachdem ich den Text habe ausgiebig ruhen lassen und sehr erfolgreich prokrastiniert habe, indem ich mich in andere Projekte stürzte, sitze ich dem Schriftsteller und Historiker Philipp Blom gegenüber. Online natürlich, er sitzt in Wien, ich in Südtirol. Er sagt mir – Achtung, hier folgt die Zusammenfassung eines längeren Monologs (nicht, weil es schwierig wäre, Philipp Blom zu unterbrechen, vielmehr weil es spannend ist, ihm zuzuhören):

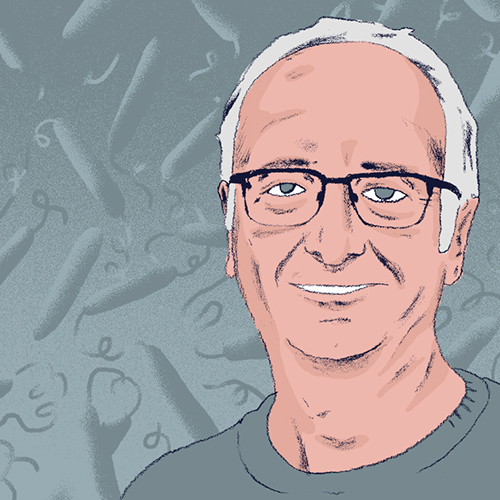

An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Einschub machen und einen Vorgriff auf das, was noch kommt, weil ich mit einem zweiten Gesprächspartner über Unsicherheiten sprechen werde: Monate später, nachdem ich den Text habe ausgiebig ruhen lassen und sehr erfolgreich prokrastiniert habe, indem ich mich in andere Projekte stürzte, sitze ich dem Schriftsteller und Historiker Philipp Blom gegenüber. Online natürlich, er sitzt in Wien, ich in Südtirol. Er sagt mir – Achtung, hier folgt die Zusammenfassung eines längeren Monologs (nicht, weil es schwierig wäre, Philipp Blom zu unterbrechen, vielmehr weil es spannend ist, ihm zuzuhören):

»Was nach der Coronakrise kommt, wird oft mit den Goldenen Zwanzigern verglichen. Das aber ist eine oberflächliche Parallele, denn die Pandemie damals, die Spanische Grippe, hat in der damaligen Zeit, überschattet vom Ersten Weltkrieg, keine Spuren im kulturellen Gedächtnis hinterlassen. Sie war einfach weg. Heute ist die Situation anders: Für die meisten Menschen ist es das erste Mal, dass etwas Schlimmes passiert und der Staat so stark in ihr Leben eingreift.« Es sei schwer, zu sagen, was sich ändern wird. Aber nicht, was sich geändert hat: »Vor zwei Jahren haben wir zwar stets den Hyperkapitalismus kritisiert, aber der Einwand war immer wieder: Das ist halt so, wir können den freien Markt nicht antasten. Was soll man denn machen? Durch das Virus aber haben wir gesehen, dass wir durchaus für uns entscheiden können und nicht bloß Geiseln des Marktes sind. Wir als Gesellschaften können politische Prioritäten setzen. Innerhalb von Tagen wurden Marktmechanismen außer Kraft gesetzt und nicht-marktkonforme Entscheidungen getroffen. Und wir haben einmal mehr erfahren, dass wir Teil eines natürlichen Zusammenhangs sind: Wir sind angreifbar durch die Natur und wir können ohne Natur nicht überleben. Schon die Erforschung des Mikrobioms oder die Forschung in der Epigenetik hat uns gezeigt, dass wir nicht die Menschen sind, von denen wir dachten, dass wir sie sind – wir sind nicht der Boss der Natur. Jede Gesellschaft erzählt sich Geschichten über sich selbst, und wenn diese Geschichten mit der Realität kollidieren, dann knirscht es. Und wenn die Geschichte zusammenbricht und nur noch eine Ruine davon übrigbleibt, dann sind Menschen offen für Erklärungen.«

Und hier unterbreche ich ihn (viel zu spät) und sage sowas wie: »Das aber ist doch sehr gefährlich. Ich habe das Gefühl, Menschen sind so empfänglicher für Verschwörungstheorien…«

»Ja«, greift Blom meinen Einwurf auf, »das ist ein ganz normales und sehr gefährliches Symptom. Wir wollen eine Geschichte, in der wir uns wiederfinden, Menschen wollen sich gut fühlen. Darin liegt eine Gefahr. Aber auch eine Chance: Das hat man schon in der kleinen Eiszeit gesehen, als die Menschen glaubten, sie könnten einen direkten Handel mit Gott machen, damit es wieder wärmer werde. Das hat nicht funktioniert. Und so kam es zu einer Explosion von neuen Arten des Wissens. Die Wissenschaft wird sich auch heute durchsetzen, denn sie hat Antworten.«

»Meschen wollen sich gut fühlen. Darin liegt eine Gefahr«

Philipp Blom

Diese Antworten, die scheinen heute wichtiger denn je. Karsten Wolf hat recht, wir können mit Unsicherheiten schlecht umgehen und mit Kontrollverlust und Nichtwissen. Das sei historisch recht neu, sagt Philipp Blom: »Bis zum Zweiten Weltkrieg konnte man nicht davon ausgehen, dass man eine leichte Krankheit überlebt. Wenn jemand auf eine lange Reise ging, war nicht sicher, ob man ihn wiedersehen würde. Heute ist unser Leben durchgeplant, wir wissen, woher unsere Pension kommt, wir kennen die Vornamen unserer zukünftigen Kinder. Wir haben die Unsicherheit über den Horizont verschoben, außerhalb unseres Blickfelds. Jetzt aber träufelt die Fiktion der Sicherheit, der Kontrollierbarkeit dahin. Das wird unser Lebensgefühl verändern.«

Zukunftsmusik

Wie könnte diese Veränderung aussehen? Karsten Wolf sagt: »Es gibt Personen, die haben die Menschheit immer schon vorangebracht.« Diese Personen, das seien »novelty seeker«, er unterscheidet sie von »harm avoidance«-Menschen. Das sind Temperamente, die dem Menschen angeboren und unterschiedlich stark ausgeprägt sind. »Harm avoider« sind eher ängstliche, schutzsuchende Menschen, die sich in großen Gruppen unwohl fühlen, während die »novelty seeker« einen starken Erkundungsdrang haben, risikobereit sind und oft als Abenteurer oder Künstler aktiv sind. Werden sie eingesperrt oder zum Nichtstun verdammt, dann werden sie häufig krank und depressiv. »Nach der Coronapandemie werden die »novelty seeker« diejenigen sein, die exzessiv nachholen, was sie verpasst haben – vor allem Präsenzerlebnisse«, sagt Wolf. »Sie werden uns vorantreiben – wenn man sie lässt.« Denn wie das Leben nach der Coronapandemie aussieht, das hängt laut Wolf sehr stark davon ab, wann und wie die Beschränkungen aufgehoben werden. »Wenn es schrittweise Öffnungen gibt und es auch dann immer noch heißt: Pass auf und sei vorsichtig, und eigentlich solltest du doch noch besser zuhause bleiben; dann werden sich die Menschen vorsichtig verhalten«, sagt Wolf.

Denn wie das Leben nach der Coronapandemie aussieht, das hängt laut Wolf sehr stark davon ab, wann und wie die Beschränkungen aufgehoben werden. »Wenn es schrittweise Öffnungen gibt und es auch dann immer noch heißt: Pass auf und sei vorsichtig, und eigentlich solltest du doch noch besser zuhause bleiben; dann werden sich die Menschen vorsichtig verhalten«, sagt Wolf.

Ich denke daran, wie ich mir im Lockdown vorgenommen habe, ganz weit wegzufahren, wenn ich erst aus dem ausgangsbeschränkten Italien rauskomme – und wie ich das Land seit einem Jahr kaum verlassen habe. Wolf sagt: »Wenn die Restriktionen hingegen auf einen Schlag wegfallen und garantiert wird, dass es kein Zurück in den beschränkten Zustand mehr gibt, dann entstehen Dynamiken, aus denen wiederum Neues entstehen kann.«

Philipp Blom hingegen sieht in der Zukunft vor allem eine Welt, die an der Klimakatastrophe und an allem, was dazugehört, zugrunde geht. Doch er sagt: »Alle Indikationen sind schlecht bis katastrophal, doch wissenschaftliches Denken ist modellhaft, es reduziert Komplexität. Das heißt, es könnte auch anders kommen.« Und er macht einen Vergleich, an den ich gern glauben würde. Doch später wird mein Kollege mich zu einer genaueren Betrachtung überreden und ich muss gestehen, dass er nicht ganz passt. Blom sagt nämlich: »Stellen Sie sich vor, sie verlieben sich und glauben, das ist die eine Person, mit der Sie Ihr Leben verbringen wollen. Dann ist das Schlimmste, das Sie tun können, die Statistiken anzusehen. Sie wollen daran glauben, dass es funktioniert und Sie halten an dieser kontrafaktischen Überzeugung fest. Und genau deswegen kann es auch anders werden, genau deswegen kann es funktionieren.« Und mein Kollege Bernd Eberhart sagt: »In diesem Beziehungsbeispiel sind eben nicht die physikalischen Fakten entscheidend, sondern eine ganz individuelle emotionale Ebene. Ich kann eine Beziehung mit viel Einsatz retten, auch wenn die Statistik gegen mich ist. Aber ich kann das Klima nicht retten, wenn die Emissionen und unser Verhalten so bleiben wie jetzt.«

Was schiefgelaufen ist

Mittlerweile ist es Ende Mai und ich sitze immer noch an diesem Text, der bald online gehen sollte, solange die Coronakrise noch in ihrer akuten Phase ist. Nicht erst, wenn alle geimpft sind und wir mit eigenen Augen beobachten können, was danach passiert.

Ich überlege, warum ich einfach nicht fertig werde – und natürlich suche ich eine Erklärung, vielleicht auch Entschuldigungen dafür. Vor wenigen Tagen las ich dann, das dominante Gefühl im Jahr 2021 könnte »languishing« sein – was so viel bedeutet wie ermatten, welken, dahinsiechen. Der Psychologe Adam Grant beschreibt es in der New York Times als das Gefühl, wenn man wie durch eine neblige Windschutzscheibe auf sein eigenes Leben blickt. Es ist eine Mischung aus Stillstand und Leere. Ein Gefühl in der Mitte zwischen Depression und Wohlbefinden. Den Betroffenen geht es zu gut, um sich zu beschweren, und doch leben sie nicht ihre volle Kapazität. Es fühlt sich an, als hätte ich eine Diagnose für mein Problem, an die ich mich nun festkralle. Seit Monaten fühle ich mich ideenlos. Und wenn ich doch mal eine Idee habe, dann verwerfe ich sie schnell als nicht gut genug. Ich bin unsicher. Vielleicht hoffe ich deswegen so sehr auf ein Erfolgserlebnis und will, dass dieser Text gut wird – oder zumindest gut genug. Deswegen habe ich ihn drei Mal gelesen, ihn an eine befreundete Journalistin geschickt, mir ihre konstruktive Kritik angehört und die Hälfte von dem, was ich geschrieben hatte, wieder gelöscht. Dann habe ich den Text liegen lassen und gedacht, vielleicht verschwindet er, wenn ich ihn mir nicht mehr ansehe. Es vergingen Tage, dann Wochen, Monate.

Es fühlt sich an, als hätte ich eine Diagnose für mein Problem, an die ich mich nun festkralle. Seit Monaten fühle ich mich ideenlos. Und wenn ich doch mal eine Idee habe, dann verwerfe ich sie schnell als nicht gut genug. Ich bin unsicher. Vielleicht hoffe ich deswegen so sehr auf ein Erfolgserlebnis und will, dass dieser Text gut wird – oder zumindest gut genug. Deswegen habe ich ihn drei Mal gelesen, ihn an eine befreundete Journalistin geschickt, mir ihre konstruktive Kritik angehört und die Hälfte von dem, was ich geschrieben hatte, wieder gelöscht. Dann habe ich den Text liegen lassen und gedacht, vielleicht verschwindet er, wenn ich ihn mir nicht mehr ansehe. Es vergingen Tage, dann Wochen, Monate.

Vor Kurzem überschreite ich dann zum ersten Mal seit sieben Monaten die Staatsgrenze und atme auf. Ich fühle mich, als würde ich einen schweren Mantel ausziehen, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn anhatte. Und ich fühle mich, als würde ich mit der Luft eines anderen Landes Kreativität und Inspiration aufnehmen.

Ich erinnere mich, wie ich Philipp Blom am Ende unseres Gesprächs erzählt hatte, dass ich angefangen habe, an einem Roman zu schreiben. Meinem ersten. Er sagte: »Darf ich Ihnen einen Tipp geben, der Ihnen viel Arbeit erspart? Denken Sie sich immer: Das ist nur mein erster Roman. Was ich sonst noch erzählen will, schreibe ich im nächsten.«

Und ich denke: Das ist nur ein Artikel. Was ich sonst noch erzählen will, schreibe ich danach.

Erschienen am 08. Mai 2020

Inhalt

Kufungisisa –

Zur Therapie auf die Parkbank

Großmütter hören Dir zu: Freundschaftsbänke sind in Simbabwe zu einem wichtigen Instrument geworden, um Menschen zu helfen: mit Gesprächen. Können uns die Omas auch bei den psychischen Folgen der Pandemie helfen?

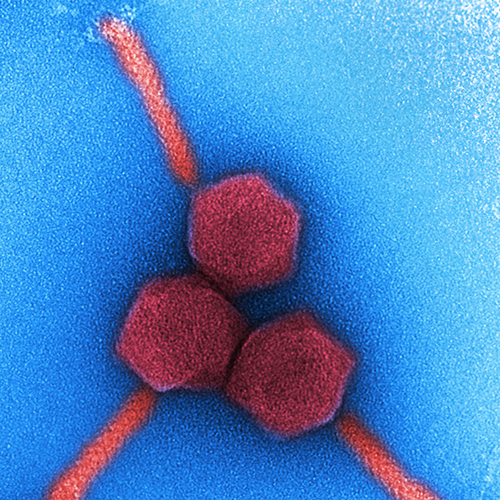

Selbstversuch gegen Corona

Der Forscher Hans-Georg Rammensee testet einen Corona-Impfstoff an sich selbst. Der Versuch zeigt: die Wissenschaft ist derzeit auf Speed.

»Wer weiß, wann du wieder rauskommst«

Vier Geschichten erzählen von einem Ausnahmezustand: dem Lagerkoller.

Aus der Zeit gefallen

Die Zeit erlebt jeder anders. Aber eine Erfahrung teilt gerade die ganze Welt: Das Leben ist aus dem gewohnten Takt geraten. Was macht das mit Bewusstsein, Psyche und Körper?

Nichts als Eis

Lockdown extrem: Beth Healey erforschte in der Antarktis, wie sich Isolation auf den Menschen auswirkt.

Hat die Wissenschaft geschlafen?

Was lernt die Wissenschaft aus der Krise über langfristige Planung?

Beschleuniger der Moderne

Vor 100 Jahren wütete die Spanische Grippe auf der ganzen Welt. Sie brachte Tod und Veränderung.

Tanz unter der Heimdiscokugel

Krisengerede und Kneipenschließung: Trost ist eine Playlist.

Killerbakterienkiller

Viren sind: Geißel der Menschheit. Auslöser der Pandemie. Und Hoffnung im Kampf gegen Krankheiten. Sie könnten uns helfen, die Antibiotikakrise zu überstehen.

Es liegt in Deiner Hand

Menschliche Nähe ist für uns überlebenswichtig.

Vom Sammeln und Teilen

Was lernt die Wissenschaft aus der Krise über den Umgang mit Forschungsdaten?

Astronaut auf Erden

David Vetter lebte in einer Plastikblase – sie sollte ihn vor der Außenwelt schützen.

Mediale Massage

Was lernt die Wissenschaft aus der Krise über Kommunikation?

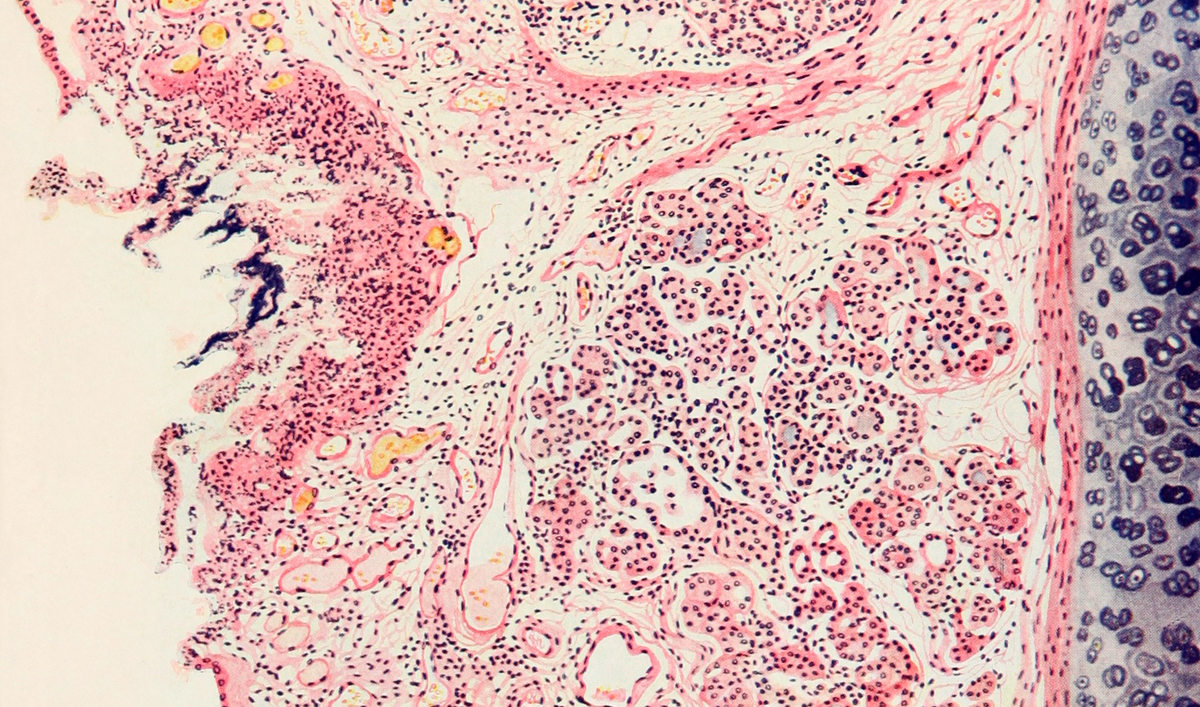

Piraten im Erbgut

Viren haben einen schlechten Ruf – doch ohne sie wären wir heute nicht, wer wir sind.

Turbopublikationen

Was lernt die Wissenschaft aus der Krise über wissenschaftliches Publizieren?

S4

Hier werden die gefährlichsten Viren der Welt erforscht – ein Ortsbesuch in einem Hochsicherheitslabor.

Dazugehören

Social Distancing ist vernünftig. Aber Einsamkeit fühlt sich an wie physischer Schmerz. Der Grund dafür liegt im Gehirn.

Nocebo

Placebos böser Bruder sagt Dir: »Ich werde schaden.«

Harmonie auf Zeit

Was lernt die Wissenschaft aus der Krise über Kooperation?